こんにちは、源です。今回は縁台を作ってみたので、その作り方を図面を用いて説明します。

げん

げん縁台が庭にあるといいよね

縁台(えんだい)とは

「縁台(えんだい)」とは和風のベンチみたいなもので、休憩や夕涼みに使う木製の腰掛けです。夏場にスイカを食べると気持ちが良いと思い設計してみました。

今回作った縁台の紹介

今回は、ウッドデッキの製作に合わせて縁台も作ることとしたので、材料もなるべく共通とするように設計しました。このため、通常の縁台よりも「ゴツイ」構造のものとなっています。

特に、脚となる部分にウッドデッキの束柱に使用する90㎜×90㎜の角材を使用したので、非常に剛健な造りとなりました。材料は、ウッドデッキと同じ「サイプレス」を使用しています。

縁台の設計で最も気を付けたことは、座面にビスが出ないようにすることです。このため、座面となる□45㎜の角材は、下方からビス留めするようにしました。

外からビスは見えないよ

座面にビスがないようにすることは、引っ掛かりを防ぐことと、見た目の美しさから選択しています。

設計した図面の説明

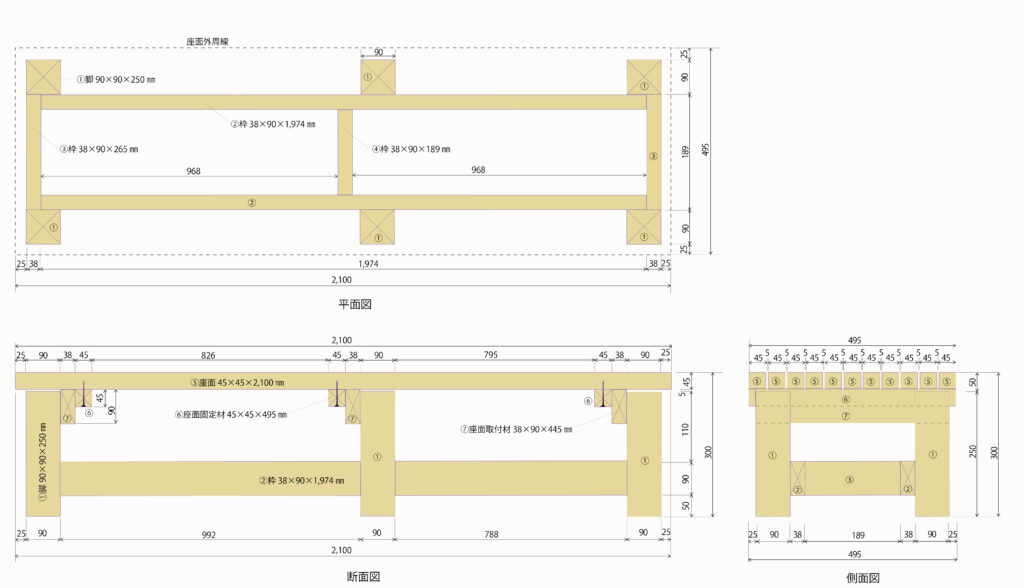

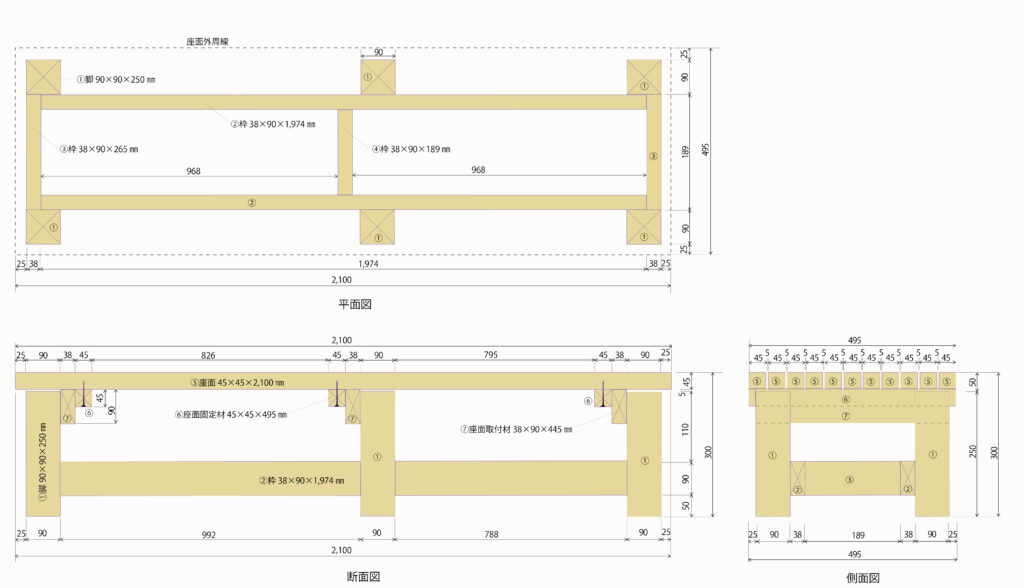

では、設計に使用した図面を説明します。

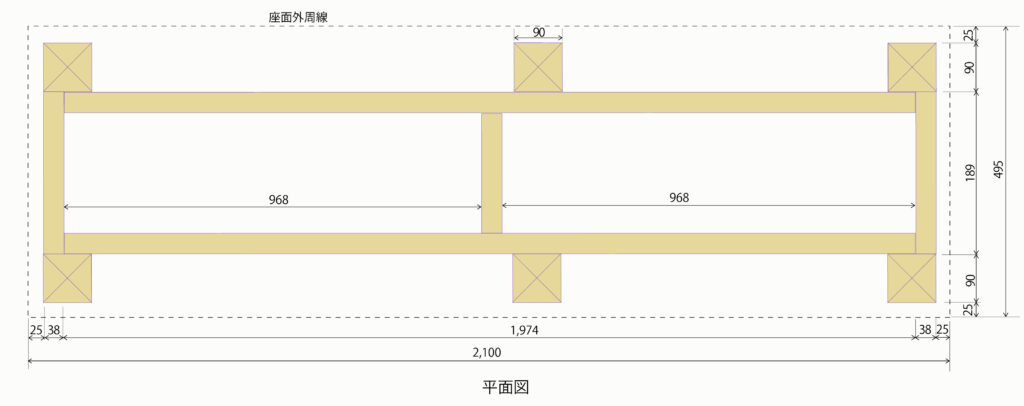

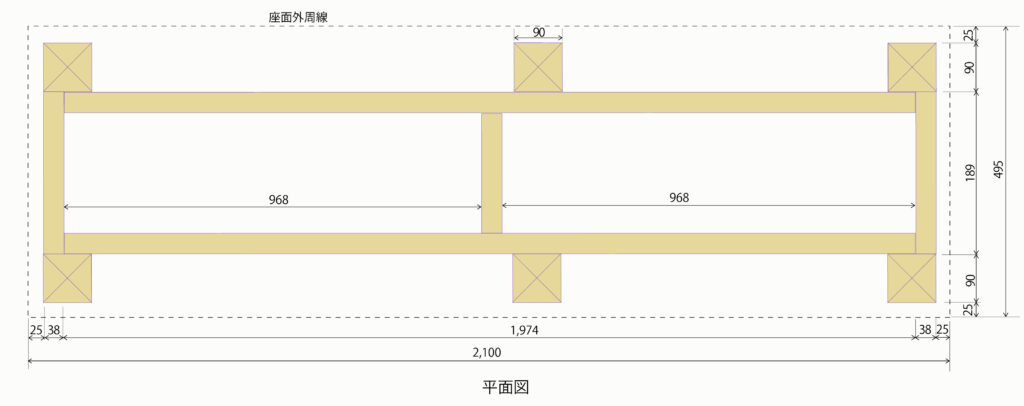

平面図

平面図です。縁台を上から見下ろし、座面については点線で外形を表しています。

6本の脚とそれらを支える枠の位置を表しています。

縁台の幅は、掃き出し窓の幅(1,820㎜)よりも少し広くして2,100㎜としました。

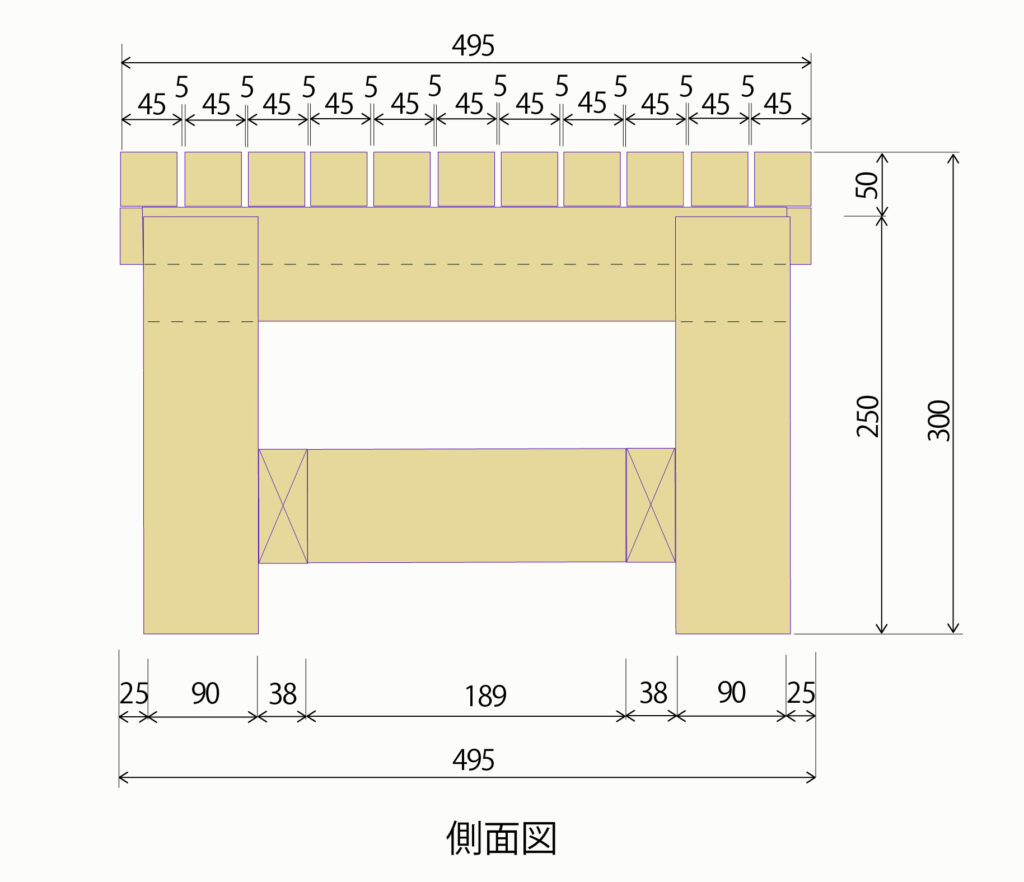

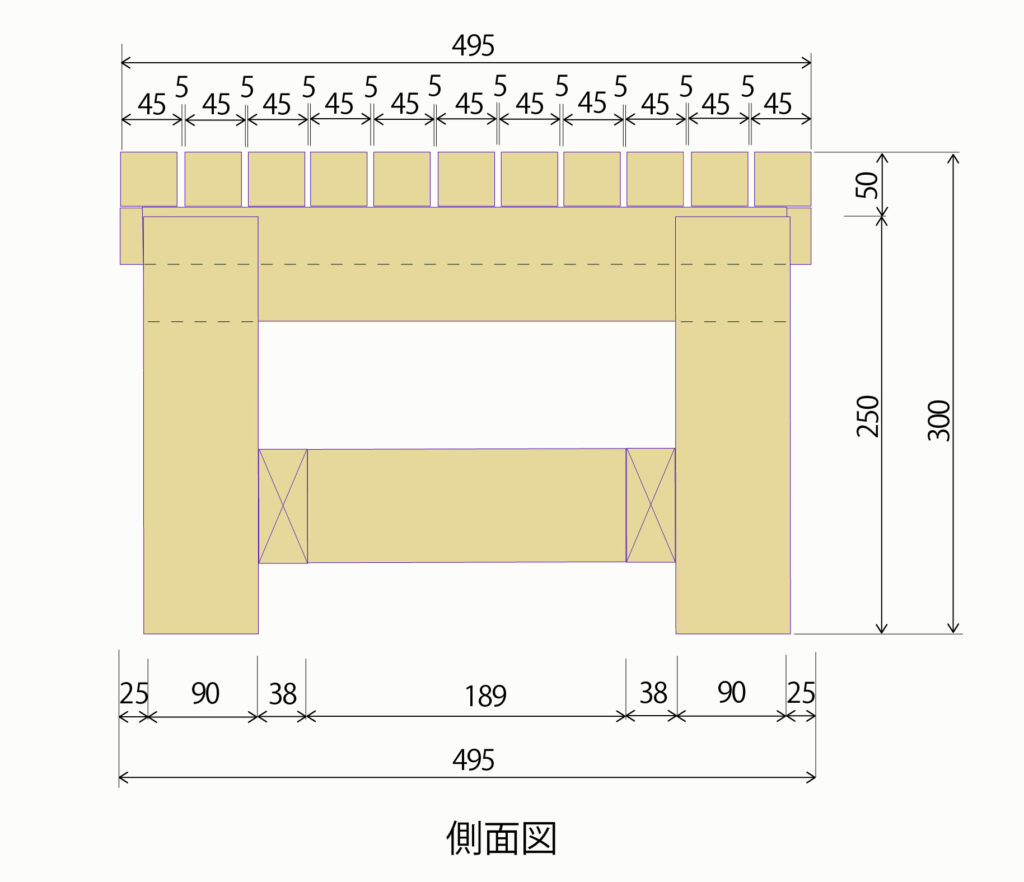

側面図

側面図です。短い辺の横から見たものを表しています。縁台の奥行きや高さ、座面の並べ方などがわかります。

奥行きは、座り心地から495㎜とし、座面に使用した45㎜の角材本数-11本と隙間5㎜の長さで調整しています。

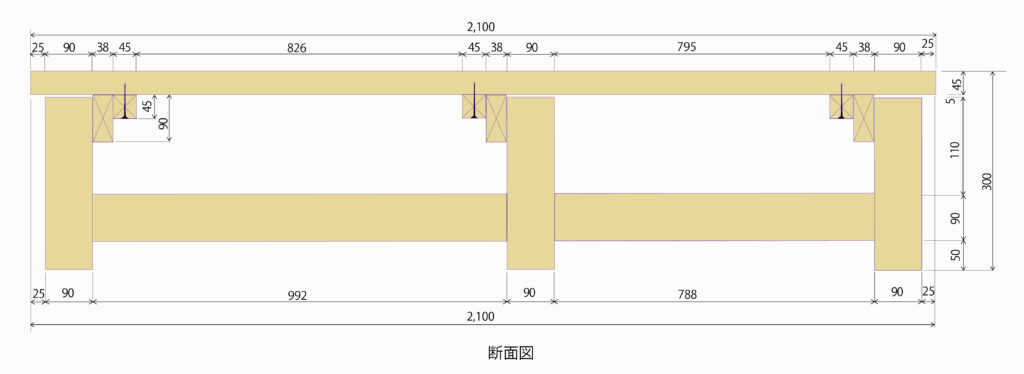

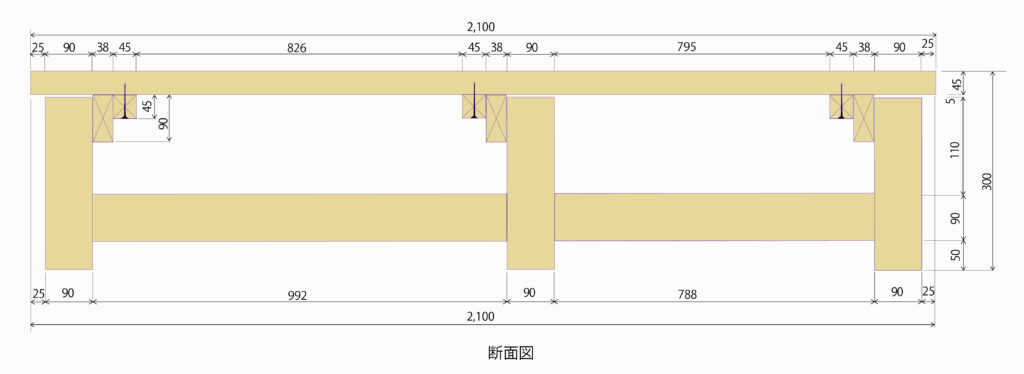

断面図

断面図です。長辺方向を横から見た図です。枠組みの組み方や座面の板の接続方法がわかります。

がっしりと作った90㎜角の脚部は、下部に枠組みとしてサイプレス製のツーバイ材(38㎜×90㎜)を使用し振れ止めとしています。

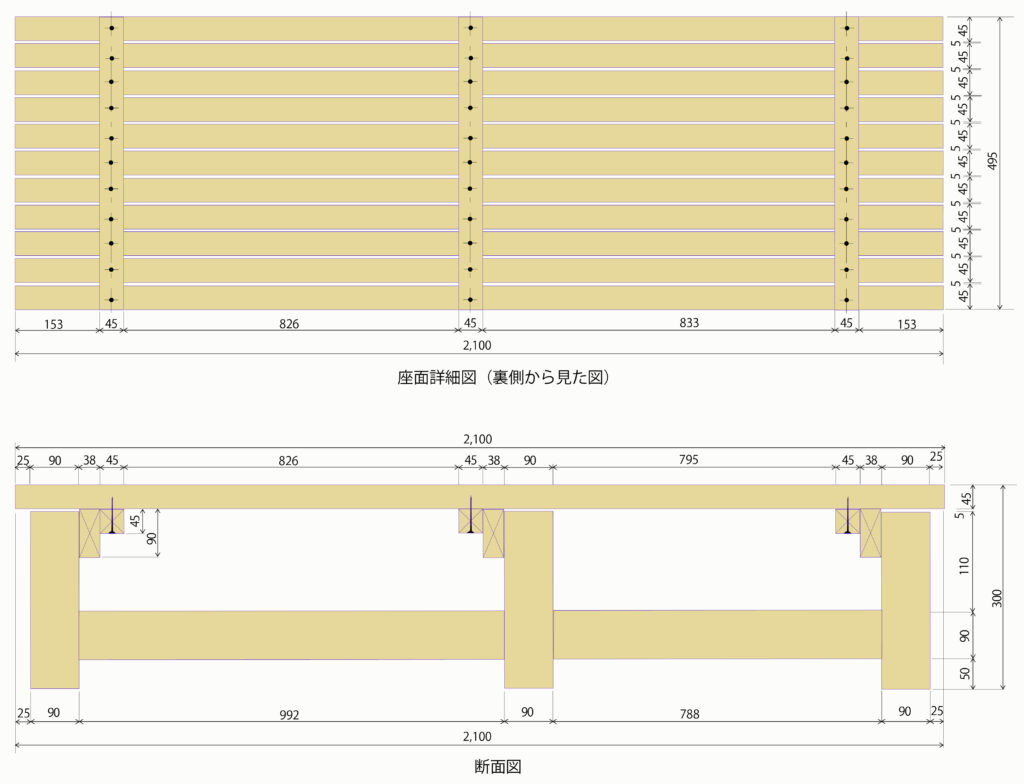

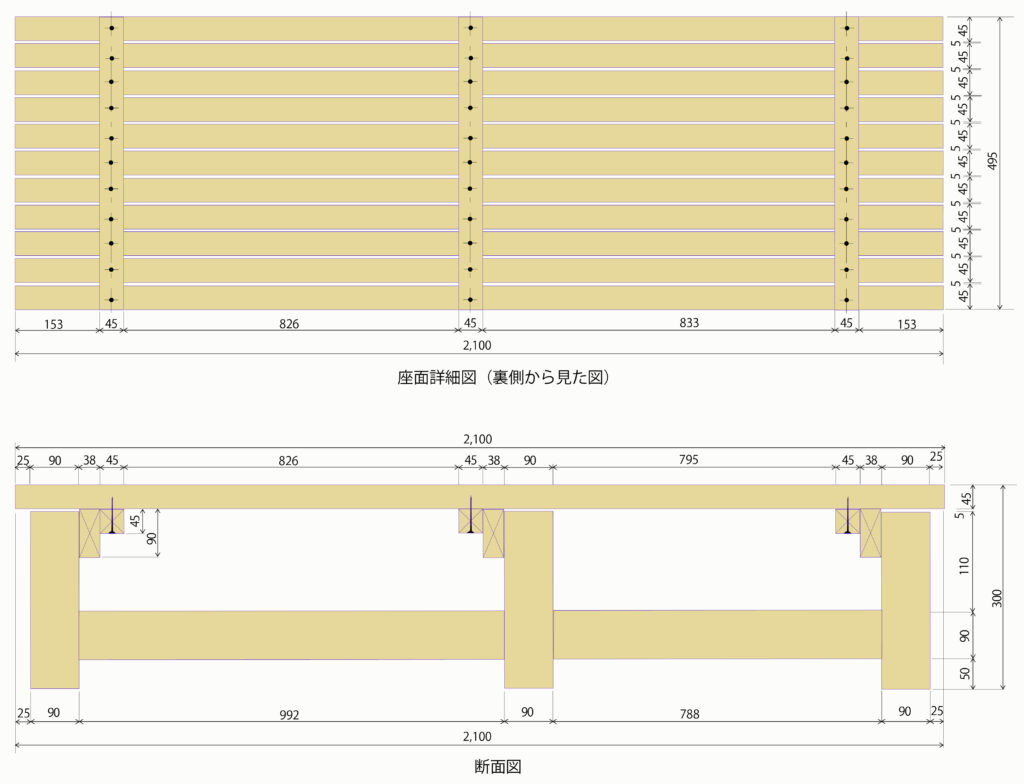

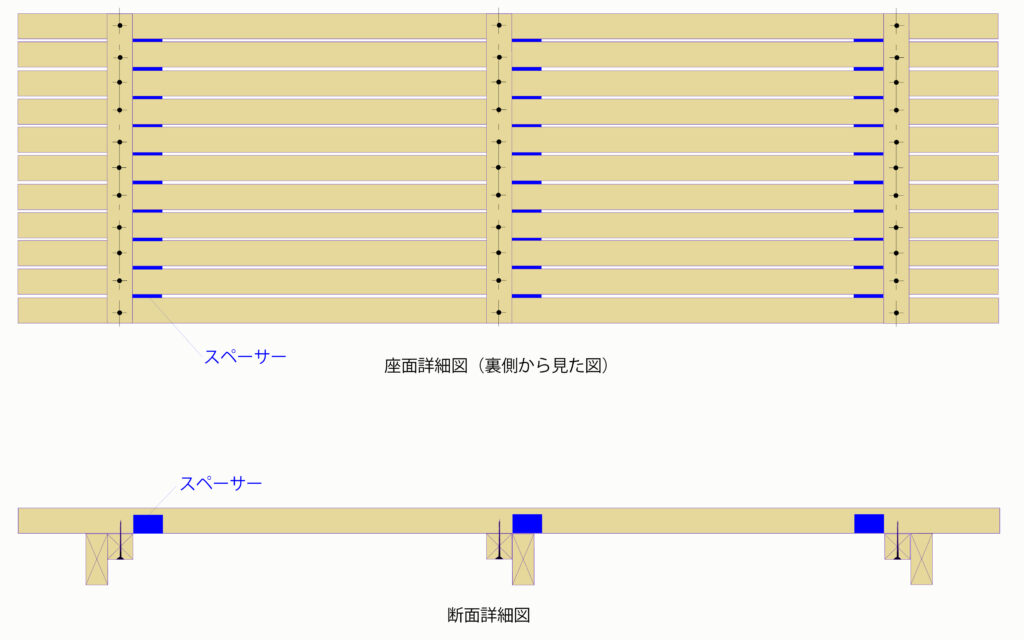

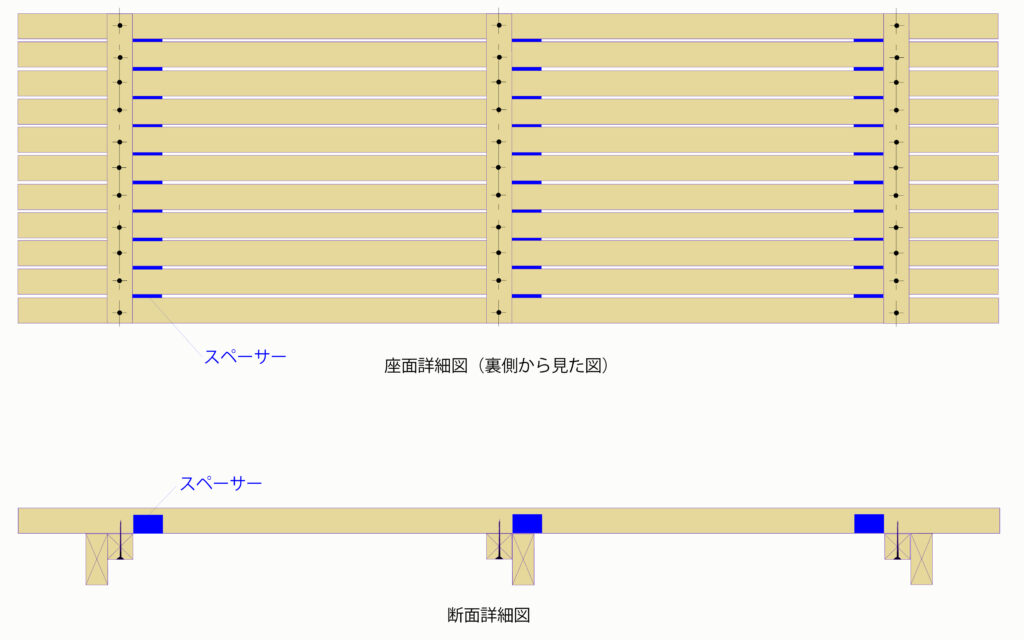

座面詳細図

座面の細かな部分を表します。裏側からビス止めして、人が座る表面にはビスが見えないようにし、引っ掛かりなどが起きない、見た目が綺麗にしています。

下からビス打ちして、座るところにはビスが出ないよ

作りかた

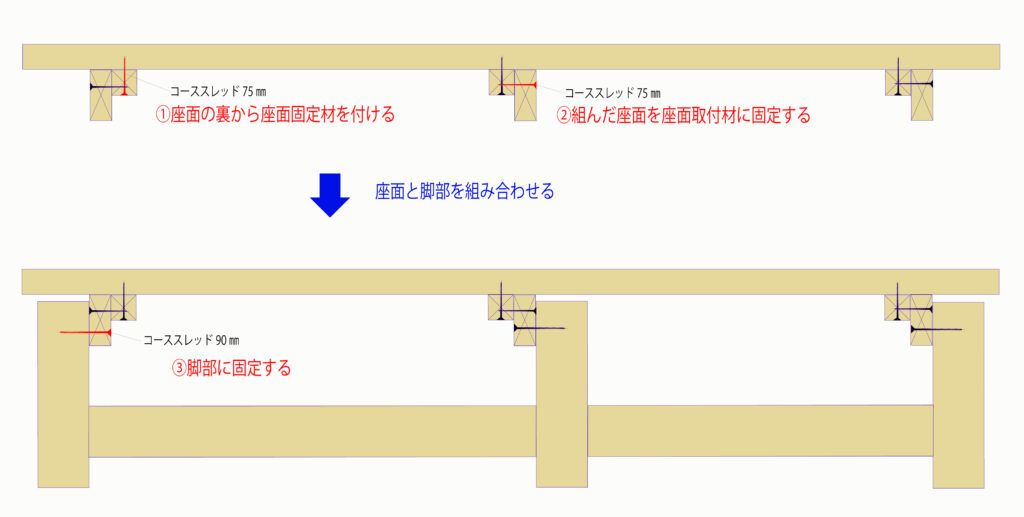

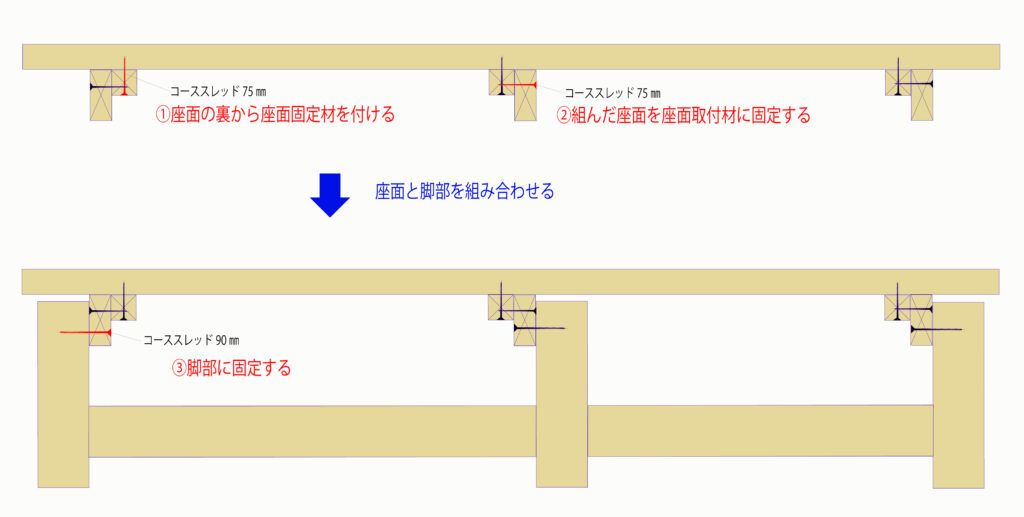

まずは、角材を11本並べて裏側(座る面とは反対側)からビス打ちして固定します。ビスの長さは75㎜として座面の表面から飛び出ない長さとしています。

隙間を管理するために、5㎜の厚さのものを数個準備します。金物、木材、硬質プラスチックなど何でも構いません。角材は曲がっている可能性があるので、三か所くらいにスペーサーを挟んで、クランプで留めながらビス打ちをしていきます。

この作業は、ウッドデッキの床板を張る作業と同じなので、ウッドデッキの練習にはもってこいです。スペーサーを木材や硬質プラスチックにした場合は、挟んだまま組んでしまうこともよいです。その際には、ビスで留めておくか、ボンドでつけるようにします。

スペーサーを挟んだままにしておくメリットは、角材が経年で反ったり、曲がったりしたとしても、5㎜の隙間を均等のまま保つことができます。

これがないと、隙間部分がくっついたり離れたりすることとなります。樹種にもよりますが、木材は思っている以上に変化します。見た目を気にする場合には、スペーサーを挟んでおきましょう。

ちなみに、木が反る力はとても大きので、完全に押さえ込むことは無理です。あくまで、気休め程度に考えておいてください。

脚の部分は、2×4材で四角く枠組みを作っておき、周囲に脚を固定していきます。出来上がった脚の部分と座面を合わせて固定します。

以上で作り方の説明は終了です。

部品一覧

今回、必要となる部材はこちらです。まずは部材表です。

部材一覧表です。

| 規格 | 数量 | |

| ① | 脚 90×90×250㎜ | 4本 |

| ② | 枠 38×90×1,974㎜ | 2本 |

| ③ | 枠 38×90×265㎜ | 2本 |

| ④ | 枠 38×90×189㎜ | 1本 |

| ⑤ | 座面 45×45×2,100㎜ | 11本 |

| ⑥ | 座面固定材 45×45×495㎜ | 3本 |

| ⑦ | 座面取付材 45×45×445㎜ | 3本 |

まとめ

製作のおさらい

- ⑤座面の11本を並べる

- スペーサーを挟んで、隙間を調整しておく

- ⑥座面固定材をビスで取り付ける

- ⑦座面取付材を⑥に付ける

- ①〜④を使って脚部を組む

- 座面と脚部を組み付ける

今回の計画は、ウッドデッキ製作と合わせて材料を注文しているので、非常にゴツイ材料を使っています。もっとシンプルな材料を使っても問題ないので、いろいろアレンジしてみてください。なお、薄い座面を使用する場合には、座面側からビスを打つように変更してください。

今回の縁台製作時間は半日です。事前に設計図と作り方を検討し、全てが頭に入った状態だったので短時間で作れました。全ては「段取り8分(はちぶ)」です。

また、材料費は全てをサイプレスとしたため約3万円と大きさの割に高めとなっています。しかし、この材料は、無塗装でも使え、将来的にも腐ったりシロアリに食べられることもないため、この値段に見合った性能を持ち合わせています。構造的にも、材料的にも5~10年で壊れるようなものではありません。数十年単位で長持ちするものになっています。

3万円の縁台ってちょっと高い気がするけど、頑丈だし、メンテフリーよ

今回は、ウッドデッキで大量購入するついでで作るためにサイプレスを採用しましたが、縁台で採用される材料としては、杉や檜が考えられます。これらを使ってお値打ちに作ることもできます。仕上げに防腐塗装することで、耐久性を高めることもできますので、いろいろ検討してみてください。

ちなみに、今の私が塗るならこの塗料を使いたいと思うものを紹介します。匂いがほとんどせず、色もつかないので木の色を活かせます。

クリアーにも関わらず、紫外線を防ぎ、色の変化を遅らせることができるものは少ないですね。

あると便利な工具

縁台を作るにあたって、必要となる工具は、インパクトドライバーと丸ノコとクランプです。私が使っているものを紹介します。これらの商品は、初心者から中級者までが使用でき、本格的にDIYを楽しむうえでは十分な性能があります。比較的、お値打ちな部類に入る商品ですのでおススメです。

インパクトドライバーはドリルドライバーとは、少し使い方が違いますが、DIYの段階では、インパクトドライバーに集約しても不便はないと思います。選択方法としては、メーカーと駆動電圧を選びます。

私は、昔からマキタを選ぶことが多く、たまに他のメーカーのものも使いますが、またマキタに戻ってしまう「マキター」です。電圧は14.4Vで十分だと思いますが、今後、ハードウッドのウッドデッキを作る予定があるなら18Vの選択もあります。私は、トルクが足りないなと思いながらも、まだ18Vへの移行ができていません。

現在、価格もこなれてきていますので、初めから18Vを選択するのもありです。

丸のこを選択するときは、メーカー、刃の直径、駆動方法の3点で選びます。初めての場合は、小回りの効く165㎜のものをおすすめします。大きなものはキックバックの時のアクションも大きいので、小さなものから取り扱いになれる方がいいでしょう。

バッテリー駆動の方が、邪魔な配線がないので、取り回しは抜群によくなります。しかし、コスト的にまだまだ大きなさがありますので、配線式に軍配が上がります。

18Vの工具を持っていれば、バッテリー丸のこも選択肢に入りますね。

クランプはワンタッチで挟んだり、リリースできるクイッククランプが便利です。縁台やウッドデッキを作る場合には、大きめのサイズのものを最低、2本以上持っていると便利です。

座面側からビス打ちする場合には、ビスの頭が飛び出さないように気をつけてください。服が引っ掛かってしまいます。皿取りビットを使いましょう。埋木もできるこのセットが便利です。

縁台の他にも、ウッドデッキや木製の物置も作っています。よろしければ、ウッドデッキ、物置に関する各記事もご覧ください。

また、最近は子供用の家具を作っています。どこのホームセンターでも簡単に手に入るSPFのツーバイフォー材を使っています。かわいい感じのものを目指して作りました。

そのほか、普段はこのようなものを作っています。よかったらご覧ください。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 誰でもかんたんDIY サイプレスを使った頑丈な縁台(ベンチ)を半日で作った話(図面あり) | 誰でもかんたんDIY 縁台(えんだい)の作り方を説明しています。ウッドデッ […]