げん

げん家の周りの段差って、いろんなところにありますよね

DIYをするときには、階段をつくる機会がよくあります。階段は、どんなことに気をつけて作るのかを考えてみましょう。

階段は段差解消のために作ります。私が実家の離れで作った階段にて、階段を作る場合の注意点を説明します。

階段はウッドデッキでも庭への出入りのために使用しますので、今回の例を参考にしてください。

もともとは、右側の木の台を使って2段であがっていました。縁側までの高さは40cm弱なので、これを2段であがるには、1段で20㎝上がることとなります。20㎝上がる階段って、なかなかの急階段なんですよね。

ちょっと危ないね

いつも通るところなので、急な段差では危険が伴います。階段を製作して3段で上がるようにし、手すりを新たに作りました。

ここは、長い軒が出ており雨で階段部分が濡れる恐れはないため、比較的耐腐食性が低いSPF材を採用しています。しかし、濡れる恐れがないといえども、屋外でSPF材を無塗装で使用すると耐久性が低くなります。階段が腐食することは非常に危険なこととなりますので塗装を施すこととします。

塗装前の処理として、表面をヤスリがけしたくなりますね。しかし、階段の場合には注意が必要です。表面を細かな番手で磨きすぎず、♯180、♯240を上限としましょう。これ以上、細かくすると、階段で滑ってしまいます。

SPFの白木の感じはイイのですが、家の雰囲気と比べると、少し浮いてしまいます。今回は、全体の雰囲気を重視して、周りの木と同じような色に塗装して、同化するようにしています。今回は屋外木材用で有名な「キシラデコール」を使用しました。

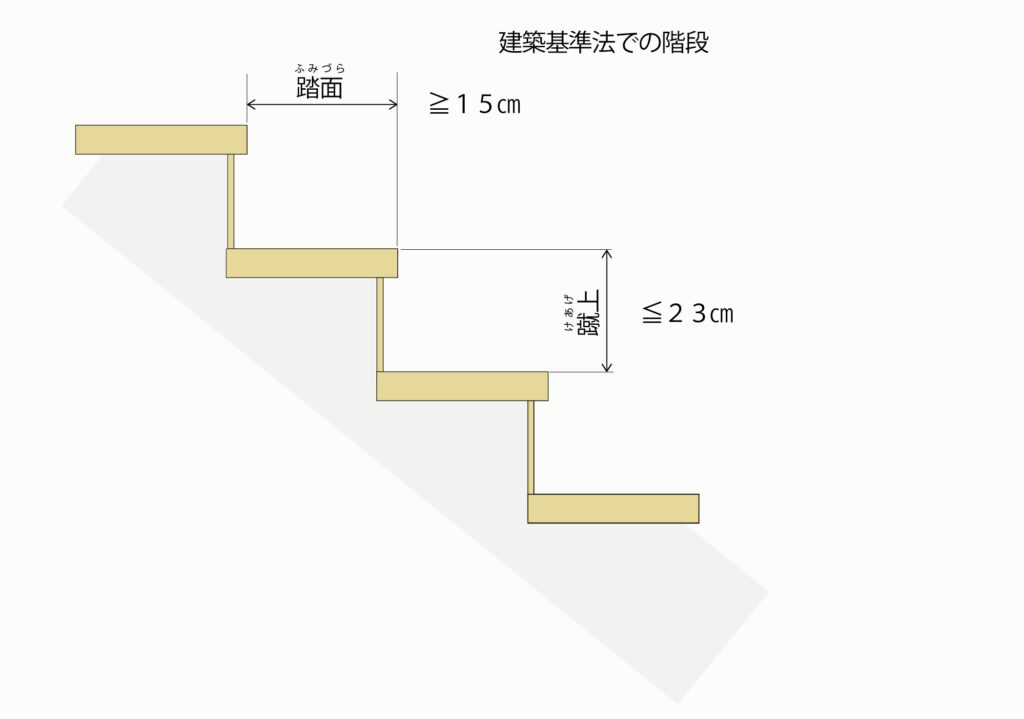

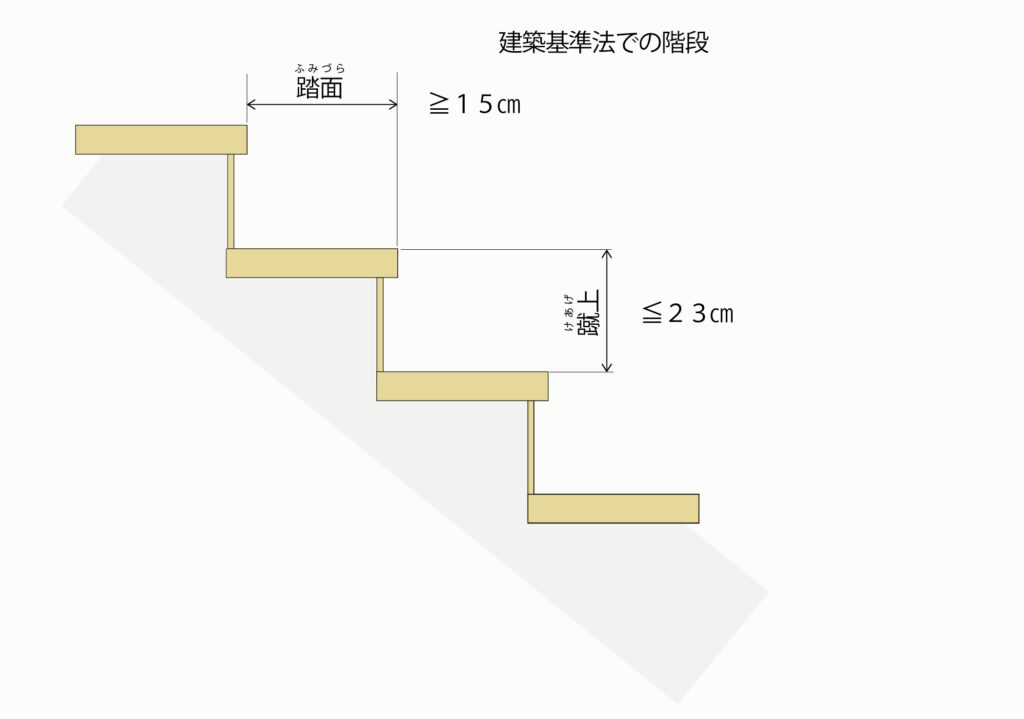

階段を作るときに注意することは、蹴上げ(けあげ)と踏面(ふみづら)の寸法です。

階段の一段の高さのことを指します。低いほうが昇降が楽になります。建築基準法では23cm以下にすることと規定されています。

階段を昇降するときに足を乗せる踏み板の有効な奥行き寸法を指します。広いほうが安全に昇降できます。建築基準法では15cm以上と規定されています。

また、これらの寸法をバランスよく調整する必要があり、昇降しやすい階段の目安として

550㎜ ≦ T+2R ≦ 650㎜ T:踏面、R:蹴上げ

以上の計算式を満たす階段が上りやすいとされています。

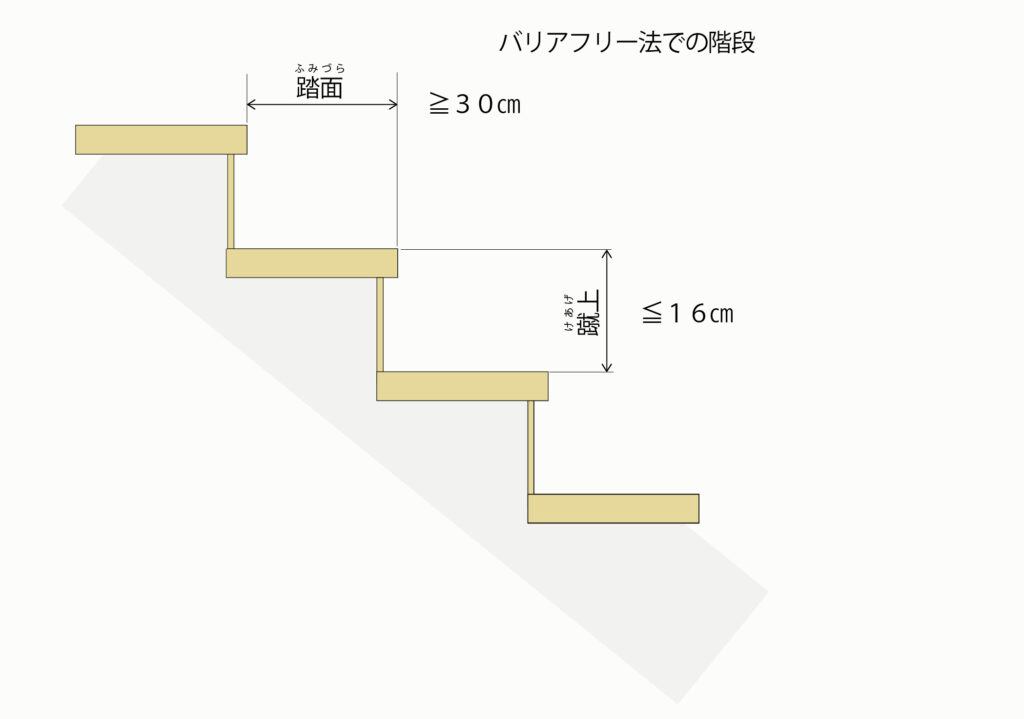

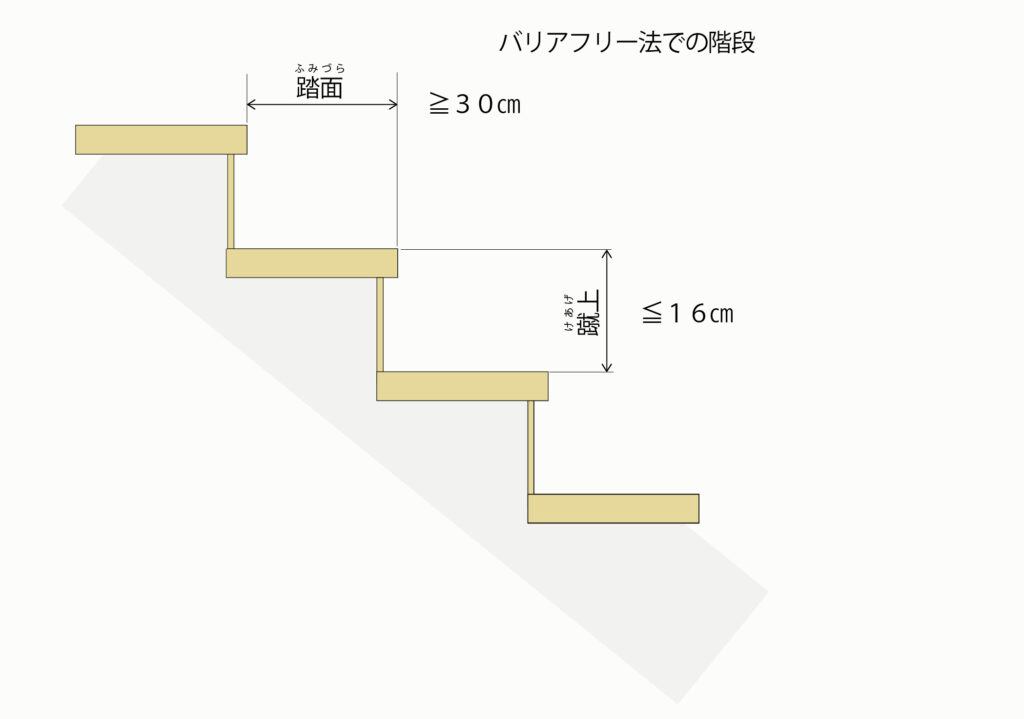

ただし、建築基準法の寸法では、蹴上げが高く、踏面も狭いため、実際は上りにくいものとなります。多くの人が利用する公共施設などでは、バリアフリーに配慮するため、蹴上げは16cm以下、踏面は30cm以上が望ましいとされています。

ちなみに、T:踏面30cm、R:蹴上げ16cmとして上の式に当てはめた場合、300+2×160=620mmとなり、昇降しやすい階段の範囲に入ります。

階段を自作する場合でも、これらの寸法を参考に設計してみてください。

また、手すりも付けたほうが安全で、片側に限定する場合は、下りを優先に検討するようにしてください。

右利きの人が主に使用する階段は、降りる時に手すりが右側にくるように設置します。これは、階段での事故は降りる時のほうが発生しやすいためです。

手すりは下り優先なんだな

この階段の詳しい作り方は下記の記事で詳しく書いています。

ウッドデッキに付属する階段の例です。参考にしてみてください。

いろんなタイプの階段あるね

コメント