こんにつは、源です。今回は、以前作った自転車置き場のつづきの話です。

げん

げん木製自転車置き場を作ったよ

家全体の雰囲気とあった市販の自転車置き場は見つかりませんでした。アルミやプラスチックを使った既製品の自転車置き場では違うような気がしたので、木を使った自転車置き場を作ろうと思いました。

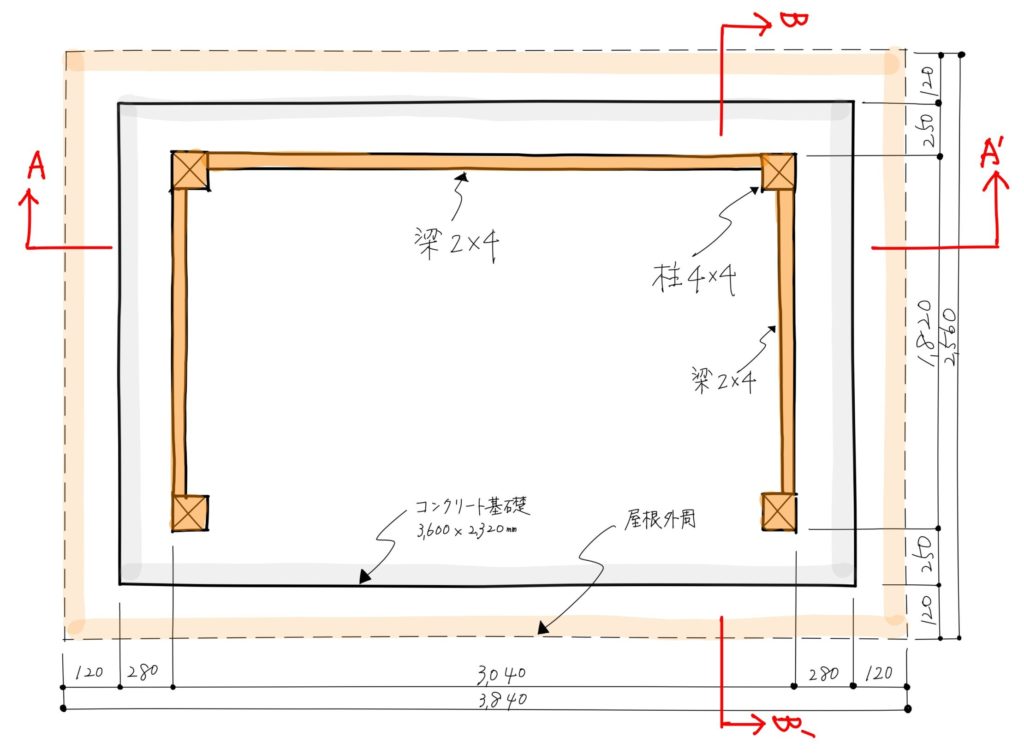

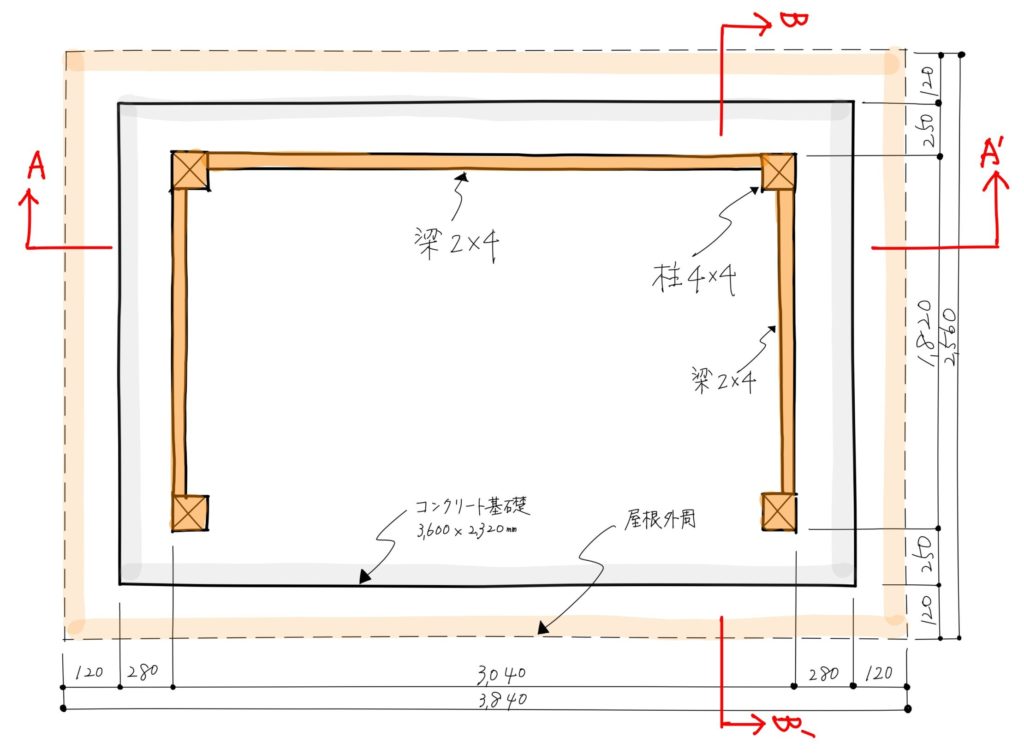

前回の記事では、作った経緯を説明し枠組み部分の図面を起こしました。

今回は材料と費用の話をしようと思いましたが、書いている最中にウッドショックで木材の値段が高騰してしまいました。

製作当時とはかけ離れてしまい参考にならなくなってしまったので、木製の自転車置き場を設計する時の注意点を書きます。まずは、前回書いた図面を確認します。

まずは、基礎部分です。柱部分は束石を使用します。ボルトで固定できる金具付きのものを使用しました。この部分のボルトは錆びやすいのステンレスボルトを使用することを推奨します。

金具付き沓石を利用すると、ビスを打ち付ける穴があります。柱の根元にかかる力はビス程度では飛んでしまう力がかかるので、真ん中の大きな穴を使ってボルトを貫通させて固定しましょう。

基礎コンクリートは厚さを10cmとし、ひび割れ防止用のワイヤーメッシュを中心部分の設置します。ワイヤーメッシュはどこのホームセンターでも手に入る鉄製φ6.0㎜ものです。通販では送料が高くつくので、近くのホームセンターで入手しましょう。

ピンコロ石と呼ばれるモルタルのサイコロ状のものを使用して、ワイヤーメッシュを地面から浮かせるようにします。

1平米あたり、1個くらいが目安でしょう。

もし、自転車置き場を作る場所が湿気の多い場合には、コンクリート打設前に防湿シートを敷くと良いです。コンクリートは意外と湿気を通すので、防湿シートを施工することで自転車を保護することができます。

コンクリートの打設は生コン車で運搬してもらいました。同時に作っていたウッドデッキの基礎にも必要だったため、まとまった量を打設しています。手練りで打設することも可能ですが、まとまった量の場合には生コンプラントから購入した方が楽だと思います。当然、高品質なものとなるので仕上がりも良くなります。

生コンの注文は、商社を通して頼めば個人でも頼めます。配達日時、必要量、配合などを決めて頼みます。色々わからなければ、教えてくれる商社を探すのが手っ取り早いと思いますが、相手が忙しそうな場合は引く気遣いがあるといいですね。

配達できる最低量もあるから、まずは相談やね

コンクリート表面の仕上げとしては、水が溜まらないように水勾配をつけておきます。勾配としては、1m当たり1cm下がる程度で良いでしょう。

仕上げ方法としては、金鏝押さえだと滑りやすくなってしましますので、木のコテを使うかホウキなどを使って滑り止めとします。

設計の注意点としては、どうやって安全で長持ちする自転車置き場とするのか?に気をつけます。安全性としては、自転車置き場が崩れたり倒れたりしないようにすることです。

構造を安定させるためには、四隅の柱をしっかりしたものとします。今回はウエスタンレッドシダーのWRC 4×4材を使用しています。

あとは横方向に梁を渡しますが、さらに安定させるために筋交を入れることも有効です。今回は目隠しがわりに外周に板を張ることで構造を補強しています。

また、屋根や壁を設けた際には、強風にあおられることで自転車置き場が倒れることが予想されます。このため、地盤面との接続は強固にしておかなくてはなりません。

自転車置き場の設計で気を付けることは、以下の点です。

- 木材樹種の選定では、腐食に強いものを

- 塗装は腐食防止機能があるものを

- 雨がかかる量を減らすため、軒の出幅は長く

- 柱材、梁材の断面は十分に

- 柱の根本の固定はしっかりと

- 風通しを考慮する

最終的には、雨が降り込んでくるのを防ぐためと構造の更なる安定のため、また壁掛け金具を付けるためにOSB合板を張りました。

構造用合板を面的に利用することで構造耐力を高めます。外周側には焼杉を鎧張り(甲冑のように少しずつ重ねながら板を張り重ねる外壁)して雨から守るようにしました。

焼杉は野地板をバーナーで炙って作りました。炭化層が保護するため、塗装をする必要があるありません。今回は壁部分の上部のみとし、ほとんど雨がかかることのない部分に採用したため、少し炙った程度にしました。

焼杉の作り方は、こちらの記事を参考にしてください。

木製自転車置き場を長持ちさせるためには、屋根の設計が重要となります。まず、シンプルな形状としなければなりません。このため、形状としては片流れ一択となります。

角度の付け方は、入り口側を高くし奥に向かって下がるようにします。入り口側に雨が落ちないようにします。高低差は雨の流れ方に影響するので、10cmくらいは付けるようにします。

あまり高低差をつけすぎると材料がたくさん必要になることと、強風に煽られやすくなるので気をつけましょう。

また、軒の出幅はなるべく出すようにします。壁に雨が当たらないようにすると長持ちするようになります。

壁掛け金具を利用すると自転車を高いところに保管できます。地面に当たって跳ね返る雨などに濡れることなく、自転車を守ることが出来ます。

今回は、木製自転車置き場を設計する時に気をつけることをまとめてみました。参考にしてみてください。

日曜大工でいろいろなものを作っています。よろしければ見てください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント