こんにちは、源です。今日は、ウッドデッキの作り方において、よく話題に上がる話のひとつに、床板の張る向きをどうするかということがあります。

げん

げん床板を張る時って、なんかルールがあるのかな?

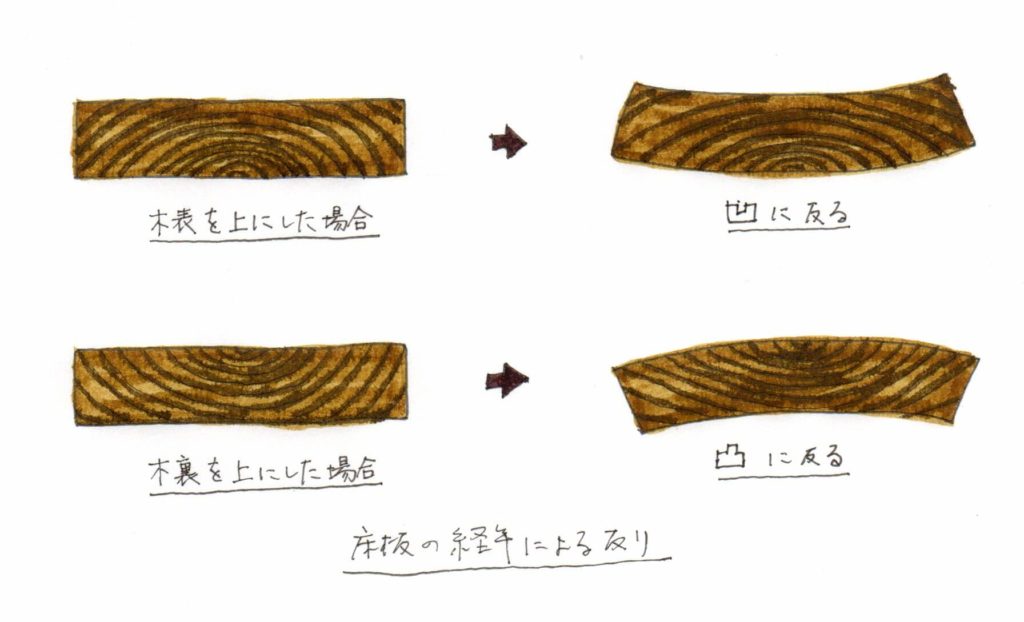

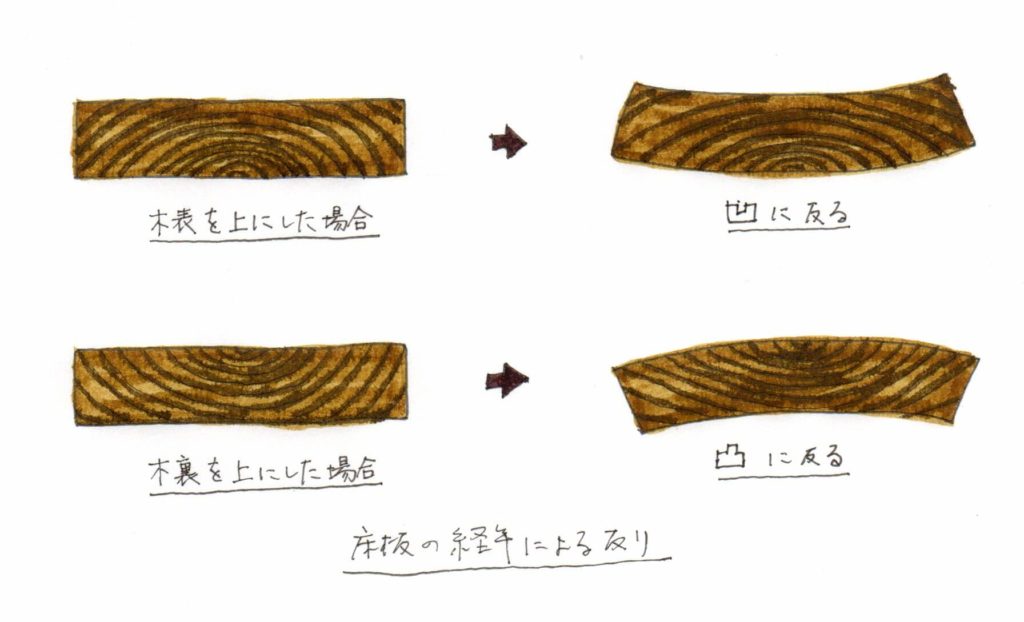

まず、板材の向きについて、木表と木裏があります。

木表(きおもて)、木裏(きうら)とは

板材は丸太から製材しますが、中心に近いほうの面を木裏、外周の樹皮に近い方の面を木表といいます。

木材は、製材後、時間をかけて乾燥していきます。これは、木が含む水分量の比率(含水率といいます)が下がっていき、これ以上は乾燥が進まないところ(平衡含水率)になるまで変化します。

変化の過程で、水分が抜けるとき、反りが発生します。

木材の中心部分と樹皮付近の外周部分では、水分量が大きく異なるため、収縮率も違います。

中心部分に比べ、外周部分のほうが大きく縮むため、木表側に反るのです。

一般的に、建築において床材の使う向きは「木表を上」にします。

これは、床材をコーススレッド、くぎ等で打ちつけることで、端が反るのを押さえ込むことができるためです。

また、木表側の表面は、木裏に比べてきれいなことも理由となります。

ウッドデッキの場合はどうするの?

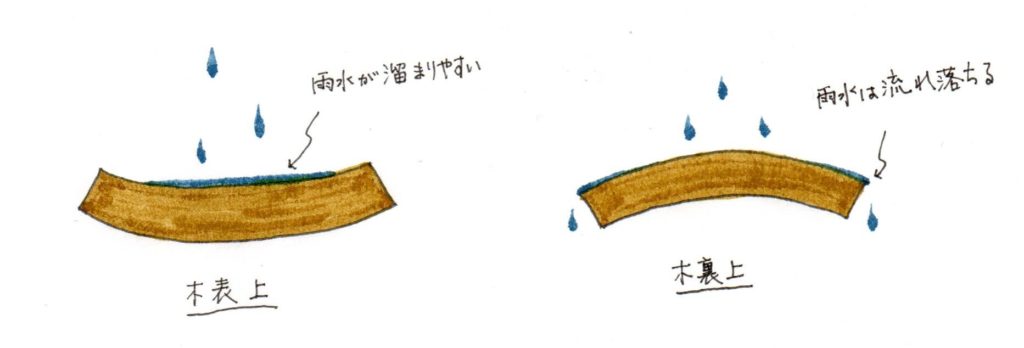

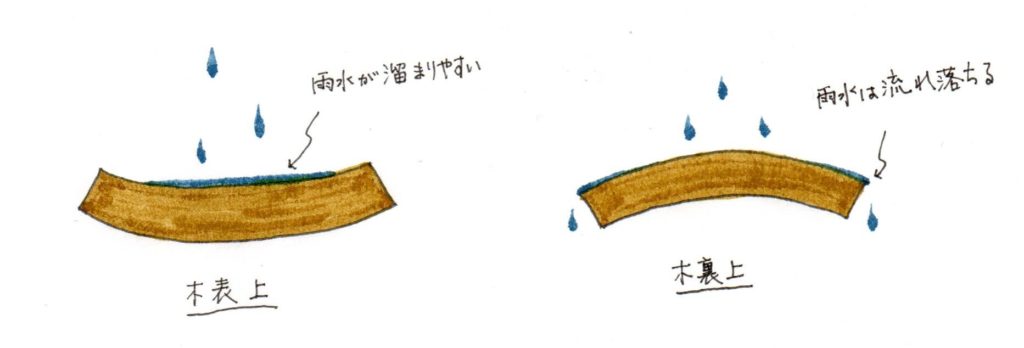

ウッドデッキで考えなければならないのは、屋外にあるので、雨にさらされるということです。

凹に反った場合、雨が床板の中心部分に溜まってしまいます。しかしながら、凸に反った場合には、雨は下に流れ落ちます。

雨が溜まることは、木材が腐る原因の一つであるため、ウッドデッキの耐久性が落ちることとなります。

しかし、木裏を上にした場合、木表に比べて表面が平滑ではないことや、節が目立つこともあります。

このように、ウッドデッキの場合は、床板のどちらの面を上にするかで、一長一短があります。

以上から、ウッドデッキの場合の床板の向きとしては、

見た目を重視する場合

木表を上にする

耐久性重視を重視する場合

木裏を上にする

特に気にしない場合

木表、木裏は気にせず、ぱっと見のきれいさで判断する

というのがウッドデッキの床板向きの結論です。

特に気にしない派

基本、私はウッドデッキにはハードウッドを使います。ハードウッドは腐朽の心配が不要なので、見た目の綺麗な面を表にします。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] るように「木表」とします。釘で打ち付けることで、反ることを防ぐことができます。 […]