こんにちは、源です。木製の物置をDIYしています。味気ないスチール製物置では納得できなかったので、自分で作っています。なんのかんの半年以上かかっています。

げん

げん外壁の材料どうしようかな?

前回までに扉までを仕上げました。残る作業として外壁貼りがありますので、詳細を説明します。

まず、外壁の材料を何にするかを検討します。もともと、一般的に販売されているスチール製物置の見た目が嫌だったため、自分で作ることを決めています。

そこらへんで見たことあるようなものではダメです。なので、鋼板やサイディングなどでは面白くないと考えました。やはり、シブい感じにしたいので、木で作ることとします。

材は、扉の仕上げにも使用した、杉の「野地板」を使用します。材質を統一することで、一体感を作り出したいと思います。

外壁は、構造用合板の上に防水紙が張ってあるので、そこに焼杉を直接貼り付けていきます。

野地板は尾根の下地として使われる板で、安く手に入る部材です。表面の仕上げは荒いですが、焼杉にするため気にしません。

焼杉は、杉の表面を燃やして炭化させ、炭化層が劣化を防ぎます。西日本の瀬戸内海地方では、家の外壁に採用されています。上手に使えば、半世紀もつといわれています。

外壁の貼り方としては、家を作る場合には「胴縁」を挟んで施工します。これによって、「通気層」と呼ばれる空気の通り道を作ります。この通気層によって、外壁裏の湿気がたまらないようにできます。

今回は直接貼りますが、物置の通気層を設けることは必要ないとの判断からです。家の場合は、壁体内結露を防ぐために通気層は必要となります。壁の中に断熱材は入れませんし、物置の中を快適な温度にしたいわけではありません。

結露は、温度があるところに発生しますが、基本、物置の内外は同じ温度となるため、結露する可能性は低いです。今回の物置の目的としては、ロードバイクの保管です。雨風が凌げればいいと考えています。

また、軒の出幅を大きく取っていますので、雨が壁にかかる量としては少ないし、雨が止んだら乾くと思っています。

まずは、材料を切り出します。焼杉にするため、材料が微妙に縮むことから、少し長めに切ります。

バーナーを使って、杉板の表面を焼いていきます。焼く面は、見た目が良く、凹型に反るように「木表」とします。釘で打ち付けることで、反ることを防ぐことができます。

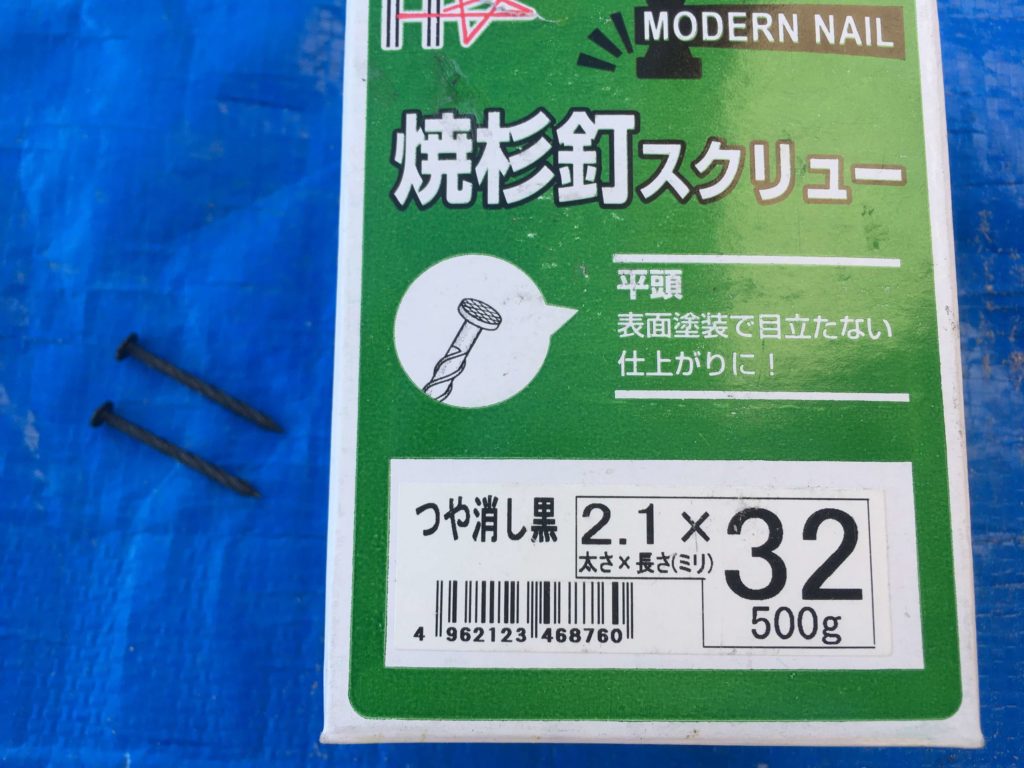

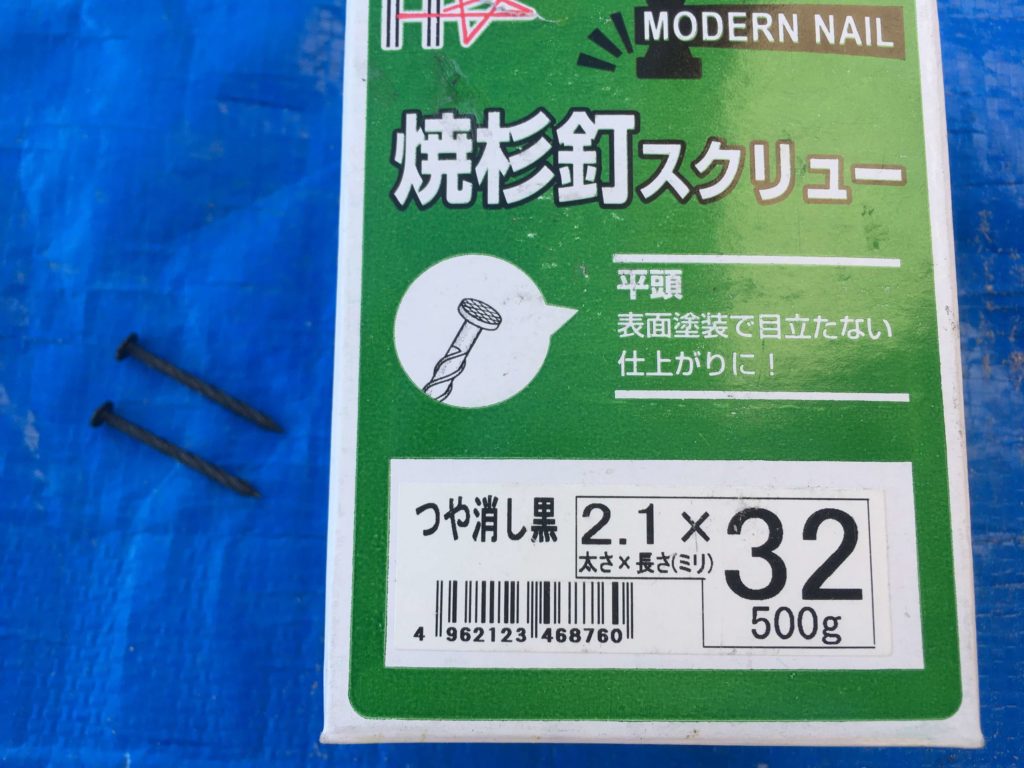

杉板を打ち付けるには、目立たないよう「焼杉用釘」を使用します。また、釘を打ち付ける場所には、あらかじめドリルで穴を開けておきます。こうすることで、杉板が割れないようにすることができます。

焼杉専用のスクリュー釘で焼杉板を打ち付けますが、金づちで焼杉表面をたたいてしますと、折角の炭素層が落ちてしまいます。ネイルポンチを使用して、最後の打ち込みをすると、杉板表面を傷めることなく釘を最後まで打ち込むことができます。

外壁材の貼り付けにあたっては、隙間から雨水が侵入しないように、木工用ボンドで隙間を受けるようにします。

また、角の部分は、45度切りしたものを突き合せますので、この部分も木工用ボンドで接合します。

まだ、外壁全体は貼り終えていないため、今後も引き続き残り部分を施工することします。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

ウッドデッキや物置に関する記事はこちらです。よろしければご覧ください。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 誰でもかんたんDIY 木製の物置をDIYしています 外壁材料を値段や耐久性から決めました(物置28) | 誰でもかんたんDIY こんにちは、源です。木製の物置をDIYしています […]

[…] 誰でもかんたんDIY 木製の物置をDIYしています 外壁材料を値段や耐久性から決めました(物置28) | 誰でもかんたんDIY こんにちは、源です。木製の物置をDIYしています […]