ウッドデッキを長年使っていくと、木が腐ってきて床板が沈み込むことがあります。このような場合、DIYで直すときの進め方を説明してきます。

げん

げんどこか悪くなってくるよね

ウッドデッキが腐ってしまった時の補修手順です

腐食の原因究明 → 対処法検討 → リフォーム施工

木が腐る要因を見つける

まず、なぜ木が腐ってしまったかの原因を究明しなければなりません。原因を見つけて取り除きましょう。木が腐る要因はシロアリなどの虫に食べられることもありますが、木材腐朽菌が繁殖した場合が一番多いです。

木材腐朽菌が繁殖する条件は、以下の3条件が揃った時です。

- 腐朽菌ごとに異なる適温(20℃〜40℃)範囲である

- 栄養を取り込む際に必要となる、酸素が豊富である

- 水分が十分にある

腐朽菌にとって適温である

温度はどうしようもならないことがほとんどです。あえて、温度を変化さえるならば、パーゴラなどの日除けを作って、温度が上がらないようにするくらいですが、効果は未知数ですね。また、発生する腐朽菌によって好きな温度が変わります。どの普及菌かは、なかなか見分けはつきにくいので、温度からのアプローチは難しいですね。

酸素が豊富である

酸素はどうしても存在していて、無くすことはできません。空気を遮断することはできないので、他の条件を探してみましょう。

水分が十分にある

水分が十分にある場合は、いろいろ原因があります。

- ウッドデッキ下の水はけが悪い

- ウッドデッキ床板に水が溜まる

- 日陰、風通しが悪い

これらの場合は、ウッドデッキ床下の環境を変えることで改善できる可能性があります。

木の耐久性が低い

木材腐朽菌が繁殖する以前に、ウッドデッキに使用した樹種が屋外使用に不適なものを使用している場合があります。この場合には、どのような条件であったとしても瞬く間に腐ってしまいますので、樹種を変更する必要があります。

また、ある程度の耐久性がある樹種を選択していたとしても、無塗装の場合は、耐久性が落ちるので、塗装仕様の見直しも視野に入れなければいけません。

対処法を考える

まずは、腐ってしまった原因を取り去ってしまうことが必要です。それぞれの状況に対して、対処法を考えていきます。

湿気対策

湿気対策をするには、床下の環境を変えなければいけません。

湿気がこもらないようにするには、風通しを良くすることと、水が溜まらないようにすることが重要です。

- ウッドデッキ下の通風を妨げる荷物は移動する

- ウッドデッキ下の土壌が悪い場合には、土を入れ替える

- 床板で水が溜まる部分は貼り換える

土の入れ替えをする場合は、砂や砕石に置換します。湿気は土中の水分が上がっている場合もあるため、防湿シートを下に敷いてから、砂や砕石を敷き詰めます。

防湿対策は、床下にコンクリートやモルタルを打設すると完璧です。その時にも、まず、防湿シートを敷きましょう。繋ぎ目にの部分は、十分な重ね代を取ることで、隙間から水分が上がってくるのを防ぎます。

材料見直し

ウッドデッキの木が腐ってしまう理由に、屋外使用に向かない木を使用している場合があります。この場合は、材料を変えて作りなおすべきです。同じものを使用しても、すぐにダメになってしまいます。

屋外使用に向くか向かないかの判断は、木の柔らかさが目安となります。木の表面を爪で押して痕が残るような柔らかい木は、腐りやすいと判断できます。

柔らかい木を使用する場合には、十分な防腐塗装を施してから組み立てるようにします。

リフォーム

腐っている部分を確認して、リフォームする部分を決めたら、いよいよ施工に入ります。

今回は、床板がほとんどの部分で傷んでいたので、すべて交換することにしました。ラティスフェンス部分も痛みが激しいので交換します。

柱部分は、傷んでいなかったため、塗装し直すだけにして再利用することにしましたが、床板を支える根太の部分は一部が傷んでいたので取り換えることとしました。

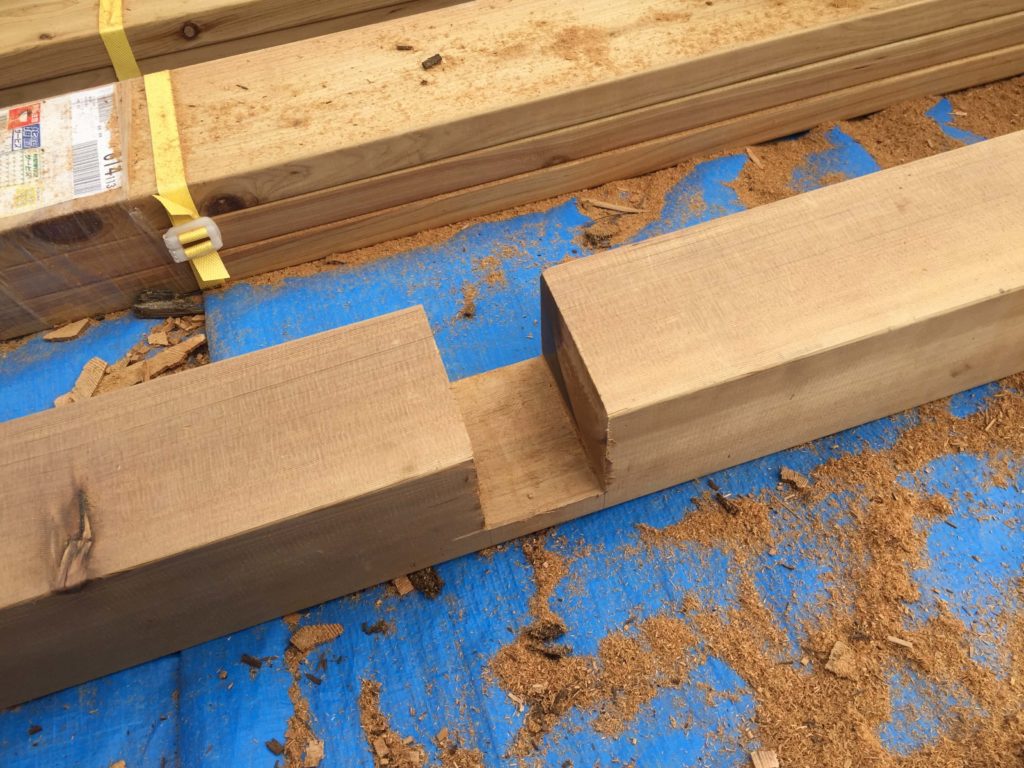

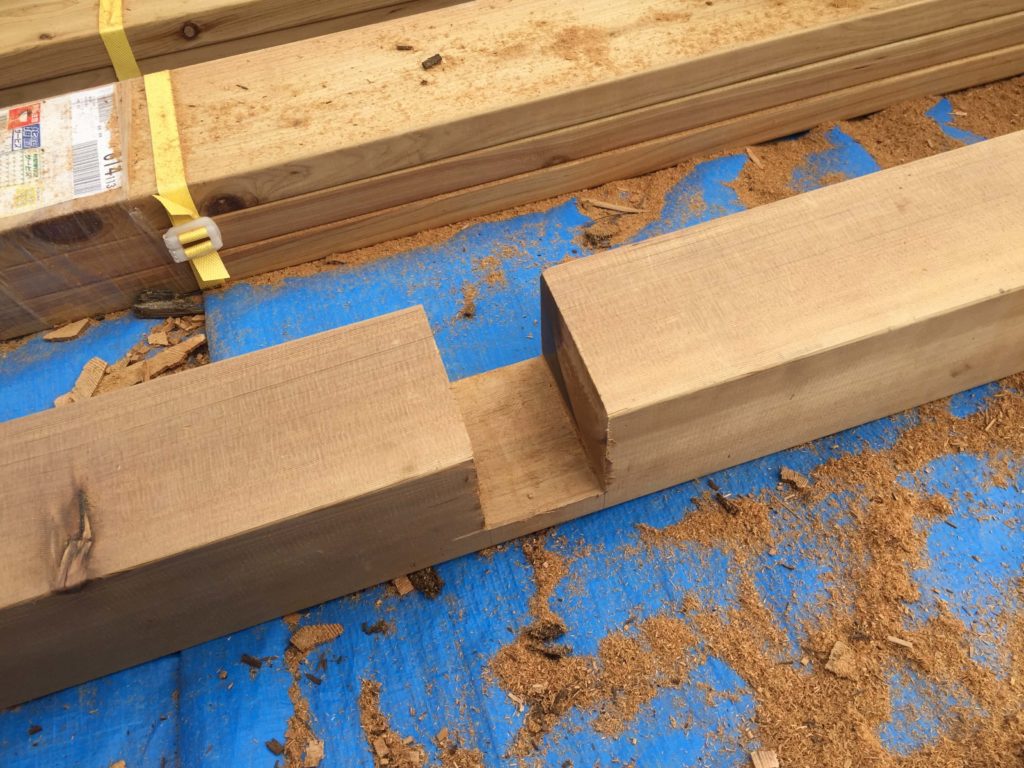

根太の部分は、傷んだ床板を剥がし終わった時に傷んでいることに気が付きました。急遽、近所のホームセンターで米杉(ウェスタンレッドシダー)の角材を購入し、取り換えすることにしました。

痛みが激しい部分なので、防腐塗装を2回塗りで実施しています。もともとの角材と同じ刻みを入れて、元の位置に戻しました。

また、塗装だけをやり直して再利用する柱部分は、元々の塗装が膜を作って木を守る「造膜」タイプの塗料でした。塗り直しに際して、「浸透」タイプ塗料に変えたので、残っている塗料を剥がしてから塗り直ししました。

浸透タイプは、木の内部まで「じっくり」防腐効果が届くので、膜を作るものに比べて急激に痛みが進むことがありません。塗り重ねを進めれば、防腐効果は長持ちします。

床板とフェンス部分は、どちらも痛みが激しかったので、材料を見直すこととしました。今回、耐久性を重視して選んだ材料は、「サイプレス(豪州ヒノキ)」です。

サイプレスは丈夫だけど加工しやすいよ

サイプレスは、シロアリに強く、腐らない材料として、土台に用いられる材料です。この木の特徴は、耐久性が高いにも関わらず加工性が良いということです。

サイプレスは、高耐久な木材なので、防腐塗装をする必要がありません。また、作ったばかりの頃は、ヒノキ特有のいい香りがして、防虫効果もあります。

階段は表面部分の痛みがありましたが、材料自体は問題なかったので、一度、分解してカンナがけをしてから再塗装して組み直しました。

ウッドデッキのリフォームは、これで完了です。

ウッドデッキリフォームの詳しい施工方法は、こちらの記事もご覧ください。

リフォームの前後は以下の写真です。既存の木を流用した部分は黒の防腐塗装を施しました。無塗装の部分と良いコントラストができたと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント