こんにちは、源です。今回は依頼されて製作した薪置き場について紹介します。

げん

げん薪置き場の作り方です

薪ストーブのある生活はとても素晴らしいと思います。しかし、薪を用意したり、保管することは苦労するようです。それらの苦労も薪ストーブの魅力のようですね。

薪は乾いているほど火付きが良いので、できれば2シーズン分くらいを保存できる大きさの薪置き場を用意し、1年以上乾燥できるようにします。また、棚を分割することで薪を入手した時期により分けることができるようにします。

今回の製作に当たってのポイントは以下のとおりです。

- 幅は4m、棚奥行きを50㎝くらいにする

- かんたんに作れて、それなりの耐久性がある

- 経済性にすぐれるもの

それでは作り方の説明に入ります。

設計作業

今回は、製作依頼があって作りに行っています。片道2時間程度の遠征なので、何度も通うことができません。短時間で作り終えるよう、極力、手間がかからない方法で作れるように設計します。

簡単に作れるように設計するよ

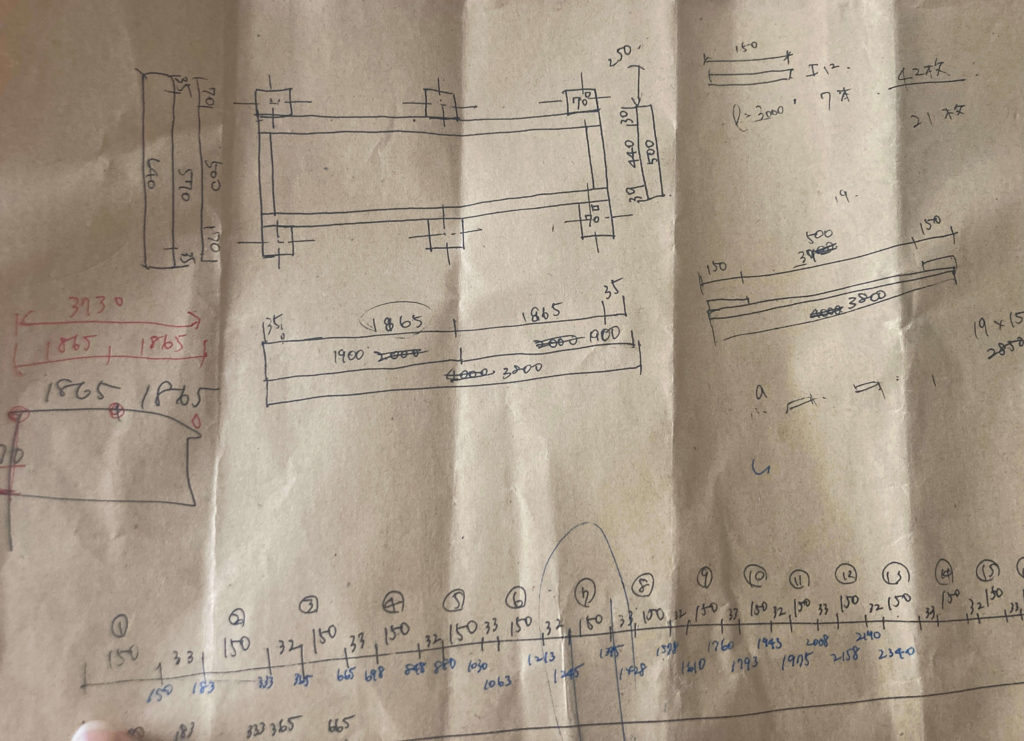

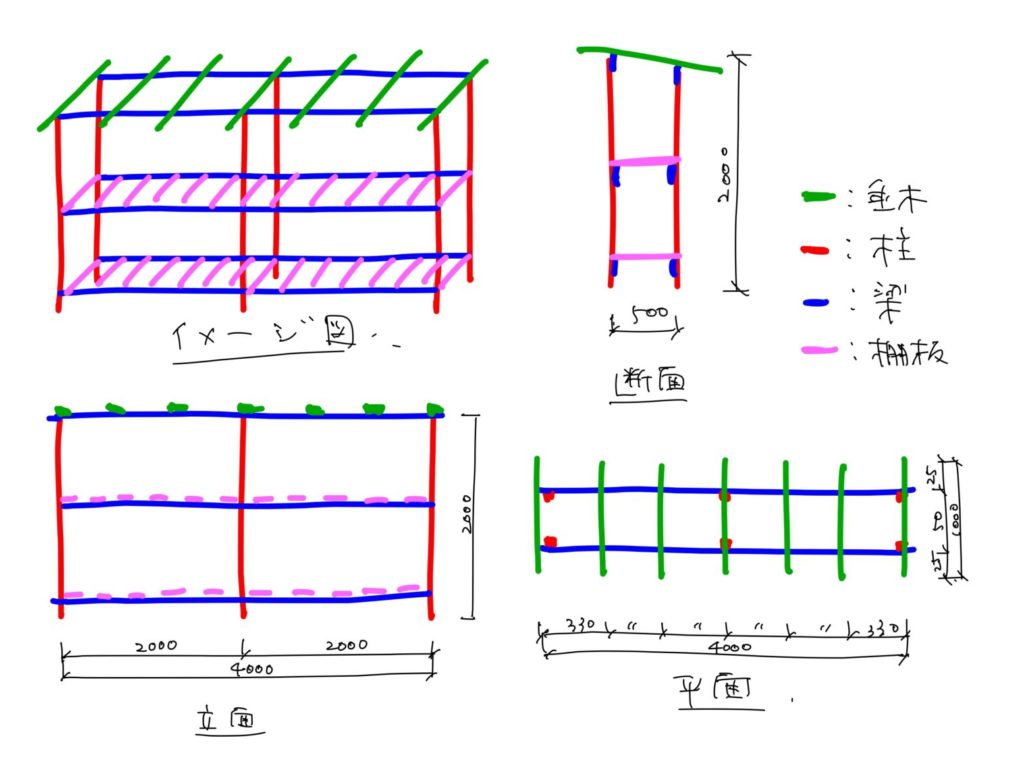

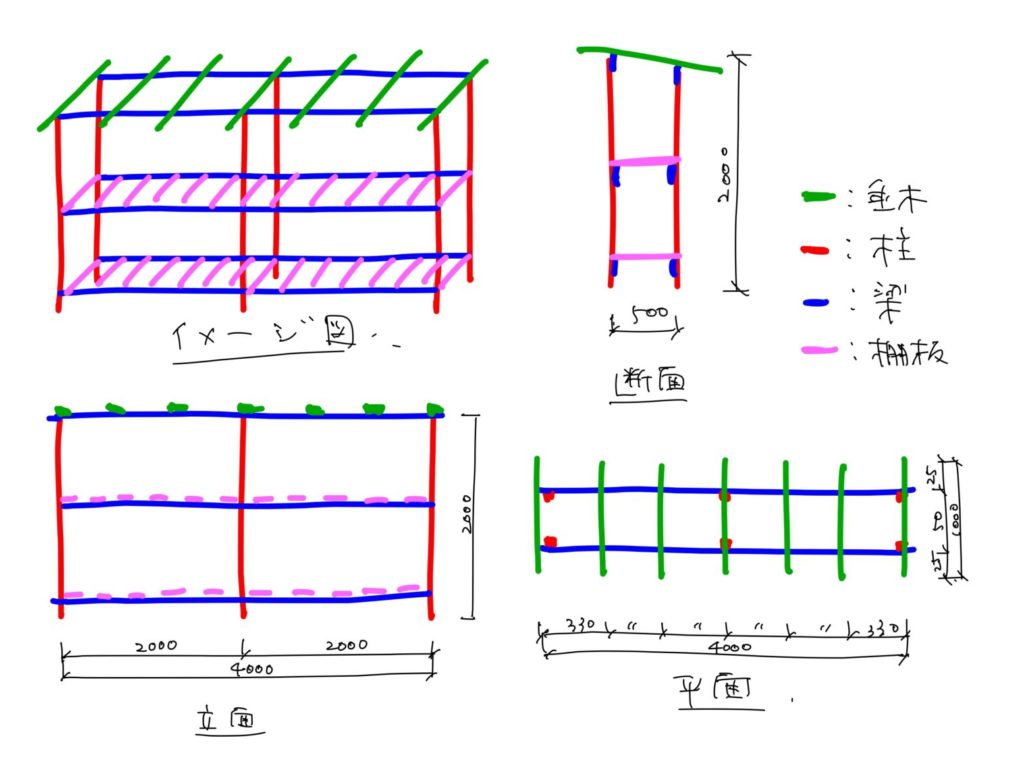

いつものように、きちんとした設計図は書かず、裏紙に落書きみたいなものを書いて作りました。沓石の位置出しと棚板の設置間隔を計算したものを書いたくらいで、その他は現場で臨機応変に作っていきました。きちんとした図面を書きたい場合は、しっかり書いてからでいいと思います。

自分の性格に合った方法で設計を進めてください。

計算することは、全体の大きさや必要な材料の広いだしです。材料の断面や配置は、構造的なものを考えながら、なんとなく決めています。悩んだときには、太い材料を使っていくようにします。

構造はフィーリングでOKよ

出来上がりの構造が弱そうなら、補強材料を追加すればいいよ

高さ方向は、沓石の高さを前後で変えることで屋根勾配を付けるようにしました。

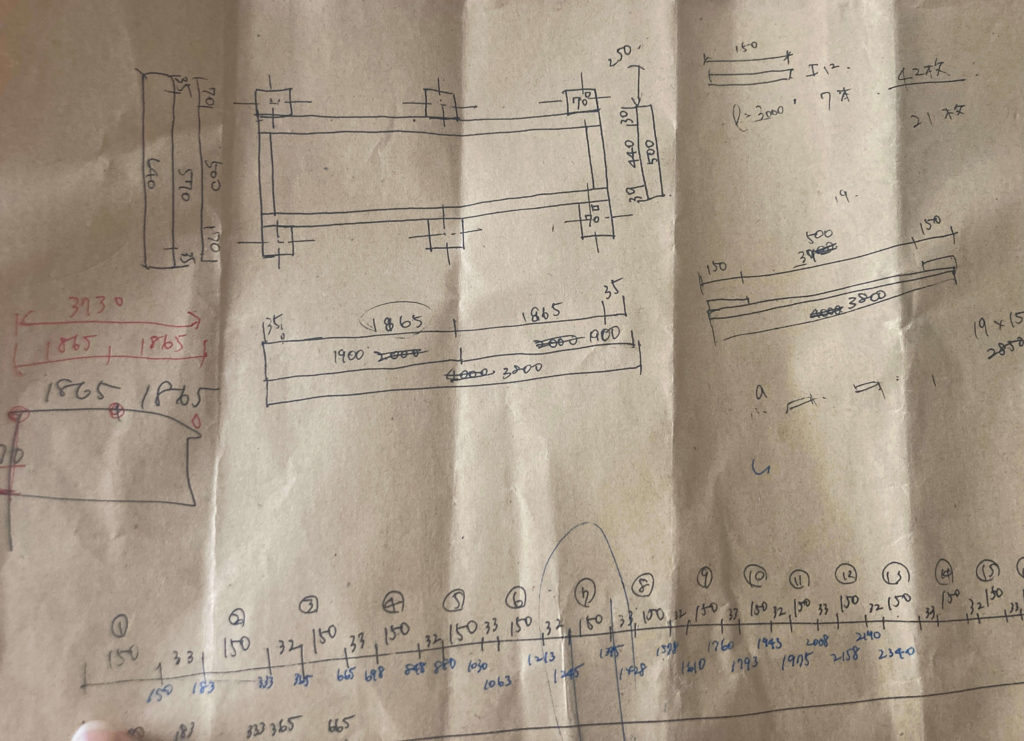

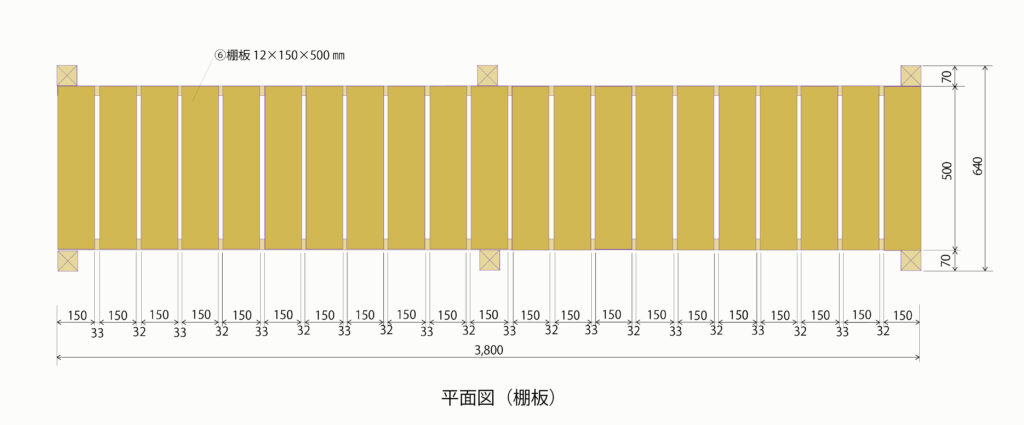

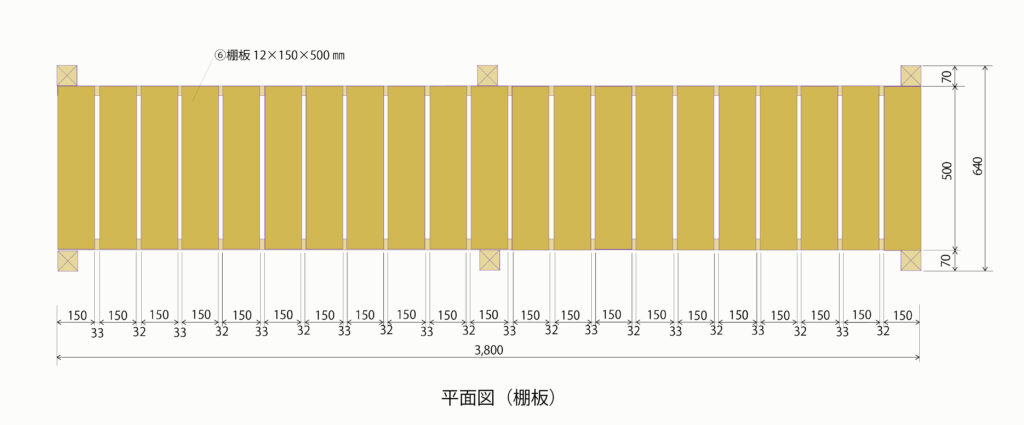

設計図

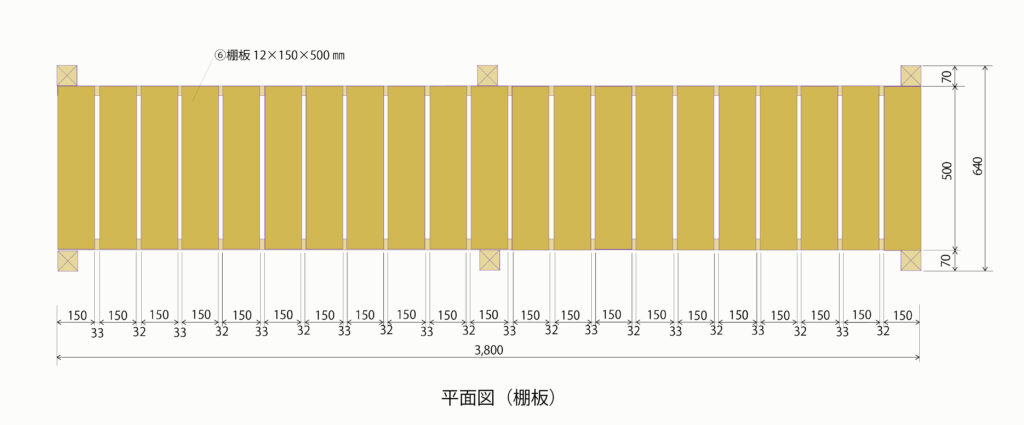

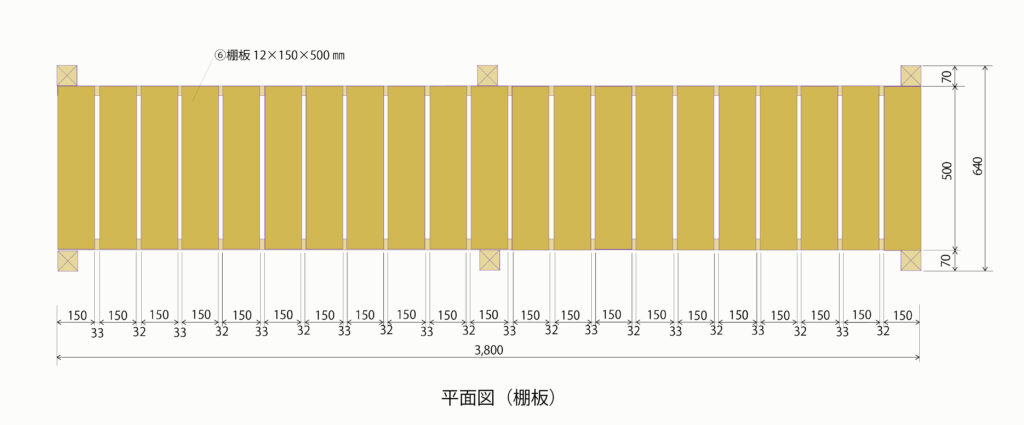

設計図面です。必要な薪の量、空き地の広さなどを参考に、大きさは適宜、調整してください。

図面をよく確認したい場合は、こちらのPDFファイルをダウンロードしてください。

材料購入

材料を運搬することも手間がかかるので、現地調達するか通信販売を検討し、現地調達することとしました。

まず、完成までの金額を調整するために材料の選択をします。今回は、比較的耐久性が高く、入手も容易な材料として「桧」をメインに選択しました。購入先は、製作現場の近所にある材木店から直接購入し、無料で届けてもらいました。4mの材料もあったので、届けてもらったことは非常に助かりました。

近所の材木店に行ってみよう

木材店の利点としては、ホームセンターでは入手ができない樹種や規格の材料が手に入ることです。また、プロの目で選別されたものが届くので、確かなものが入手できます。しかし、素人が材木店から直接買うことはハードルが高く感じますよね。実際は、ほとんどの材木店では個人でも買うことができると思います。

作りたいものを伝えれば、どのような樹種を使えばいいのか教えてくれるでしょう。もし、相手にしない態度であれば、その店は個人を相手にしたくないお店です。ただ、別の店を探せばいいだけです。

材木店で木材を購入するメリットは以下の通りです。

- 作るものに対して、どのような樹種が向いているかのアドバイスをもらえる

- 設計のアドバイスをもらえる可能性がある

- プロが選んだ確かな木材が手に入る

- 長尺材でも、配達してくれる場合がある

まずは、インターネットで近所の材木店を探し、話を聞きに行ってみることをオススメします。今回、私は離れた場所からだったので、ホームページを経由して問い合わせしてみました。何度かメールをやり取りして、購入を決めました。町内が一緒だったこともあり、お得意先への配達のついでで、私が必要とする場所へ送料を取らずに配達してくれたことは、非常にありがたいことでした。

メールにてイメージを伝えるために書いた図が下記です。

このマンガをもとに、最終的に購入することとなった材料を決めました。ハードウッドの提案もありましたが、手持ちの防腐塗料がありましたので桧をメインに選択することとしました。また、雨がかりの心配が少ない棚板と垂木は松と杉にしました。

風にあおられることを考え、側面と背面には壁を設けないこととし、風通し良くすることで薪が良く乾き、台風で倒れないようにしました。構造的に脆弱に思われる部分もあるので、出来上がりをみてから補強するようにしました。

| 番号 | 名称 | 樹種 | 等級 | 規格(㎜) | 数量 | 単価 | 金額(円) |

| 1 | 垂木 | 米松 | GRラフ | 45×45×1,000 | 10 | 150 | 1,500 |

| 2 | 柱 | 桧 | GRラフ | 70×70×2,000 | 6 | 830 | 4,980 |

| 3 | 梁 | 桧 | KDプレナー | 30×105×4,000 | 6 | 1,200 | 7,200 |

| 4 | 棚板 | 杉 | GRラフ | 12×150×3,000 | 7 | 400 | 2,800 |

| 小計 | 16,480 | ||||||

| 消費税 | 1,648 | ||||||

| 合計 | 18,128 |

ちなみに、GRとはグリーン材(未乾燥材)、KDは人工乾燥材です。ラフは製材したままでカンナがけしていないものです。カンナがけしたものは、プレナーと表記されます。

注意事項

- 木材の購入時期は2020年12月です

- 2021年からはウッドショック(木材価格高騰)です

- 2023年に入って、木材価格は下落傾向に

- 価格は元に戻っていません

その他の購入材料は近所のホームセンターで入手しました。なお、詳しく製作工程を検討する中で桧材が不足していたので同じサイズのものをホームセンターで追加購入しました。

| 番号 | 名称 | 規格(㎜) | 数量 | 単価 | 金額(円) |

| 1 | 羽子板付き沓石 | H=150 | 3 | 877 | 2,631 |

| 2 | 羽子板付き沓石 | H=240 | 3 | 1,298 | 3,894 |

| 3 | 梁(桧KDプレナー) | 30×105×3,000 | 1 | 1,150 | 1,150 |

| 4 | 屋根材 緑 | 1,000×920 | 3 | 1,580 | 4,740 |

| 5 | 屋根材 黒 | 1,000×920 | 2 | 1,580 | 3,160 |

| 6 | 屋根材 防水キャップ | 50個入/袋 | 1 | 598 | 598 |

| 7 | ステンレスボルトナット | M10 | 6 | 304 | 1,824 |

| 8 | コーススレッド | 75㎜ | 1 | 498 | 498 |

| 合計 | 18,495 |

屋根材は軽くて丈夫なオンデュリン・クラシックシート(メーカーサイトへのリンク)を採用しました。折角、カラーバリエーションがあるので、緑と黒の二色使いにし、アクセントとしてみました。

この屋根材、軽くて丈夫でいいよ

製作工程

今回は短時間で製作できるように工夫して設計しています。時間がかかる作業として、基礎のレベルを揃えることがあります。このため、基礎の底面レベルが揃っていなくても問題ないようにしました。

沓石の中心間距離に合わせて、沓石を並べます。多少の位置のズレや、地盤高さの違いは吸収できるように設計していますので、それほど神経質に並べなくてもいいです。

まずは、基礎となる沓石を設置します。水糸を張って基準とします。水糸からの下がりと沓石の天端を揃えることで整えます。しかし、今回の設計方法では厳密に揃える必要がありませんので、ラフに設置していきます。

なお、水糸の設置には水糸用の水平器を使用しました。

水糸用の水平器は便利よのお

ステンレス製のボルトナットを使って沓石の羽子板ボルトに固定します。一度、柱をあてがって穴の位置をマーキングし、ドリルで穿孔します。

棚板の枠となる部分を作ります。柱にこの枠を取り付ける時に水平を確認しながら取り付けることで薪置き場の水平が確保できます。また、枠を取り付ける時には、柱の垂直も確認しながら設置します。

枠部分を作る際や、柱に取り付ける時にはクランプがあると便利です。いろいろな大きさのものが数種類あると便利です。DIYする際には必ず役に立つものの一つです。

棚板は手元に残っていたステンレスのスクリュー釘を使って張ることとしました。反りを押さえるために三か所ずつ留めることとしました。木表(木の年輪で樹皮側)を上に凸でそろえて張っていきました。また、なるべく風通りが良くなるように、杉板の間隔は3㎝以上開けるようにしました。あらかじめ、設置位置をマーキングしておくと素早く張っていくことができます。

棚板を2段取り付けた時点で柱は真っすぐ建っているようになっています。しかし、柱の長さを切り揃えていないことと、沓石の高さを厳密に揃えていないので、柱の上端は揃っていません。

ラフに作ってもOKよ

柱の上端が揃っていなくても作れるように設計しましたので、気にせず進めます。桁を柱の外側から水平になるように取り付けていきます。桁に垂木を渡していきます。屋根材一枚につき3本の垂木で支えるようにします。

屋根材は黒と緑を交互に張ってデザインします。実際には上から見ない限り見えませんが、見えないところにもこだわってみるのもいいですね。屋根材の取り付けはコーススレッドを使用して取り付けます。プラスチック製の防水キャップをビスと一緒に取り付けることで雨漏りしないようにします。

なお、取り付けるビスを打つ場所は、屋根材の「山」と「谷」の部分の「山」のみに打つようにします。谷側は雨水が集まって流れるみずみちになるので、谷側にビスを打ってしまうと雨漏りの原因になってしまいます。

この屋根、オシャレじゃね?

完成

ここまでで、取りあえずの完成とします。

とりあえず、朝から始めてここまで完成したよ

今後、薪を入れてみて構造補強の必要があるかを検証します。風にあおられるようなことが無いようないに壁は設けていませんが、構造に不安がある場合には筋交いを入れることとします。また、基礎部分も沓石を置いただけなので、不安がある場合にはコンクリートで巻きたてるようにしたいと思います。

使い始めて不具合が出たら、その都度、直せばいいよ

結局、5万弱でこれだけの薪置き場が完成したので良かったと思います。出来上がった際、全ての柱を揺すってみましたが、構造的に心許ない部分もありました。

今後は、実際に薪を載せてみてから、構造の補強であったり、雨のかかり方をみながら、雨避けを考えていこうかと思います。

薪置き場を作る時にあると便利な電動工具を紹介します。

まずは、木を切るのに便利で機動性にも優れる丸のこです。DIYを始める時、持っておくと役に立ちます。危険な道具に思えますが、使い方を守れば思ったほど危なくありません。今回使用した、屋根材も着ることができます。

次に、スライド丸のこです。上級者向けの道具なりますが、便利さと切断の正確さは丸のこよりもかなり優れています。今回のように、同じ長さの板を切り出したりする作業は非常に得意とする道具です。

最後に、インパクトドライバーです。DIYをする時には、一番初めに買うべき道具でしょう。ビスを打ったり、穴を開けるなど、木で何かを作る際には、必ず使用する道具です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。よかったら、こちらの記事もご覧ください。

DIYを始めるときに揃えるべき工具について書いています。

木製物置を作った際の記事をダイジェストでまとめています。

ヒノキを使ってベンチを作りました。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 冬に備えて今から作ろう!丈夫で安い薪置き場をDIYする方法(図面あり) […]